�����V�����ƴ��ܳ������ҌO�^ͥ������������H�Ǖ���ʷ�ϵĽ�(j��ng)��֮�������Ǖ�����Փ�cˇ�g(sh��)�����Y(ji��)�ϵĵ䷶����

һ�����������ˇ�g(sh��)�ɾ�

�����V���Բݕ�������ֱ���^����������֮����������I(xi��n)֮�������κ�x�z�L(f��ng)�����ͬ�r�����ˌO�^ͥ���˵Ī����L(f��ng)����������P�ݏ�������������������������g¶���p�ɞt���ČO���L(f��ng)�ɣ������˲ݕ��L(f��ng)���Ĵ_�������˾�ؕ�I(xi��n)��������������V���ĕ���ˇ�g(sh��)�ɾ���Ҫ�w�F(xi��n)����P�������ַ�����ī���Լ����w�L(f��ng)��������

1���P�����y(t��ng)�Ҹ���׃��

�����V���ĹP��ֱ���^����������֮����������I(xi��n)֮�������κ�x�z�L(f��ng)�������չ�F(xi��n)�����Ă��y(t��ng)�����������O�^ͥ���\�P�rԔ���U����������{(di��o)���P�����ӡ������������(j��)���εIJ�ͬ���\�ò�ͬ�ĹP����īɫ������_(d��)����Ȼ֮�����@�N�P�����w�F(xi��n)�˂��y(t��ng)�����ľ���������������ˌO�^ͥ���˵����[׃���������ʹ�á����V���е������p�ɶ��t��[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]���

2���ַ���(y��n)֔(j��n)�Ҹ������

���ַ��������������V���е��ֽY(ji��)��(g��u)��(y��n)֔(j��n)���c��֮�g����(y��ng)�o����������w���ֺ��C�y(t��ng)һ�������O�^ͥ����ˡ���(zh��)����ʹ�������D(zhu��n)���á��ĸ���������քe����(y��ng)�����е���\�L����������v�M����������^�h(hu��n)�P�u���c���������@Щ���ɵ��\������ʹ�á����V���е��ָ����S��������������Ҹ�����퍡�������������O�^ͥ��̎��ijЩ�֕r���������䏈ijЩ�P�����猢���ߡ������g��Ʋ�����î�����韶�ī���������ɘO����Û�������@�N̎���ַ��Ș�(bi��o)������������������@�������ĕ�������[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]���

3����ī����Ȼ�Ҹ��ЌӴ�

��ī������������V��ͬ�ӱ��F(xi��n)��ɫ������O�^ͥ�ڄ�(chu��ng)���r�������������(j��)���ε���Ҫ�����w���ֵİ�������`���\�ò�ͬ��īɫ�͝׃����������@�Nī�����\������ʹ�á����V���е��ּ����p�ؾ���֮���������иɝ�֮�e��������Ķ���������Ʒ��ˇ�g(sh��)��Ⱦ������

4���·����֪��ؾ����`�Ӹ�

���·��������������V�������֪������B̎�^��������γ��˿v����������M�o�еĪ��ز��֡�ÿ���ֵ��L�̴�С������(j��)�΄ݶ����������������ֲ�ʧ���ӻ���@�N�·�ʹ����ƪ��Ʒ���@�þ�Ȼ��������ֳ�M���`���c׃������

5���������w�L(f��ng)���p�ɞt���Ҳ�ʧ��(y��n)֔(j��n)

�����w�L(f��ng)���Ͽ��������V���p�ɞt���������e�_һ�¾��硣�O�^ͥ���^�Ђ��y(t��ng)�Ļ��A(ch��)��������������˂��˵Ą�(chu��ng)��Ԫ�أ�ʹ�á����V���Ⱦ���κ�x�z�L(f��ng)�ĹŘ�����������ֲ�ʧ�ƴ��������ۜ���⡣ͬ�r����������V���ڲ�����Ҳ�dz��v����������c��֮�g�����c��֮�g�����������C�y(t��ng)һ���P(gu��n)ϵ����ʹ��������Ʒ�������ȇ�(y��n)֔(j��n)�ָ����ζ[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]�����

��֮���������V���ĕ���ˇ�g(sh��)�ڹP����������ַ��������ī���Լ����w�L(f��ng)���϶����F(xi��n)���O�ߵ�ˮƽ�������Ї�����ʷ�ϵĹ匚֮һ���

����������Փؕ�I(xi��n)

�����V�����H��һ������ˇ�g(sh��)�����������һ��������̱����|(zh��)�ĕ�����Փ������ȫ��3500���������(n��i)�ݏV���긻���漰�Ї����W(xu��)�ĸ�����Ҫ�����������Ҋ�⾫�٪���������ʾ���˕���ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)���S����ҪҎ(gu��)����������V���ĕ�����Փ��Ҫ���w�ˌ�����ˇ�g(sh��)��ȫ��̽ӑ���������������l(f��)չՓ�������wՓ�Լ�������ˇ�g(sh��)���|(zh��)��Ҏ(gu��)�ɵ���̽�ʾ�������

���ȣ������V������˕����l(f��)չՓ����O�^ͥ�ڕ��л���˕����vʷ�İl(f��)չ���ĝhκ�������������֥�����xĩ������֮��������I(xi��n)֮�������u�r���@Щ������ҵijɾ���������ָ�������L(f��ng)���S���r����׃�w��������ͬ������������(y��ng)�Ų��ԕr����ͬ�ס��ľ���������������^�Ђ��y(t��ng)��ͬ�r�������ҲҪ����r�ף����֕����Ī����ζ�͕r����ɫ�����

�����������V��Ԕ��(x��)�U���˕��wՓ��������O�^ͥ���棨��������С��`�����ݵȸ��N���w�������M�������������������J(r��n)����N���w֮�g���ǹ��������������������ں������؞ͨ������������������ᵽ���ݲ����棬���ڌ�֔(j��n)����治ͨ�ݣ���Ǻ�����������{(di��o)�˲ݕ��c����֮�g��(y��ng)����b�����_(d��)�����ߵ�ˇ�g(sh��)�������

���⣬�����V��߀��̽�ʾ�˕���ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)���S����ҪҎ(gu��)����������O�^ͥ�J(r��n)��������������H��һ�N��ˇ�������һ�N�Ļ��Ă����c�������`���ޟ��������ͨ�^��(x��)ā�ĹP�|���L����(chu��ng)���^���еĂ��˸����c��·�v������������(d��o)�x���ڼ����W(xu��)��(x��)��ͬ�r����̽�������cˇ�g(sh��)���P(gu��n)ϵ�������w��������ζ���ͬ�r�����Ҳ���������ùP���Y(ji��)�w����·������ֵȼ��������M��������̽ӑ�����������������W(xu��)��(x��)���ṩ�ˌ��F����Փָ��(d��o)����

�����V���ĕ�����Փ���Hȫ����������������Ҋ����̪������������Ї��Ŵ�������Փʷ�ϵ�һ����̱�ʽ��������������������������a(ch��n)�������h(yu��n)Ӱ������

��������vʷ��λ��Ӱ�

�����V�����Ї�����ʷ�ϵĚvʷ��λ��Ӱ푷dz����h(yu��n)�������V�����ƴ������ҌO�^ͥ�Ĵ�����������H��һ��������Փ������Ҳ�Dzݕ�ˇ�g(sh��)�Ľ�(j��ng)��֮��������^����κ�x�z�L(f��ng)�������������������̈́�(chu��ng)���a(ch��n)���˾�Ӱ��������O�^ͥ�ڡ����V��������ˡ��Ų��ԕr����ͬ�ס������������^����@һ�^�c��������W(xu��)��Փ�춨�˻��A(ch��)�����������������V��߀Ԕ��(x��)�U���������ݶ��w�������\�P���������������˷Q�顶�\�PՓ����

�����V���ă�(n��i)�ݏV���긻����漰�Ї����W(xu��)�ĸ������棬��ʾ�˕���ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)���S����ҪҎ(gu��)�������ɞ�Ŵ�������Փʷ��һ��������̱����|(zh��)����������O�^ͥ�ڕ��Ќ��Ї������ġ����顱���|(zh��)���˿ƌW(xu��)���r���Ľ�ʾ���������̽ӑ�˕���ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)���@����Ʒ���H�ڕ�������������ˡ������p��������Փ�������{(di��o)�\�P���p�ع�(ji��)��������߀���С�����������`������Ȳ�ͬ�����L(f��ng)�����M���������̽ӑ�͌��`���Y(ji��)������

�����V����Ӱ푲��H���ڕ����I(l��ng)���������߀�Uչ��������ˇ�g(sh��)�I(l��ng)�����������Փ�͌��`���������������ҵĄ�(chu��ng)���ṩ���S����˼·��ָ��(d��o)��Ӱ����S�������ҵĄ�(chu��ng)���L(f��ng)��ͼ������������⡶���V�����Ļ��rֵ��ˇ�g(sh��)�I(l��ng)��Ҳ�������Ļ�ˇ�g(sh��)���о��ͽ����ṩ����Ҫ���A(ch��)�������

�����V�����䪚�ص�ˇ�g(sh��)�L(f��ng)���˼��������(zh��n)�_�����Є�(chu��ng)���Եؿ��Y(ji��)��ǰ�˵ĕ�����(j��ng)�������˂��y(t��ng)ʽ�ľ���������u���Ї�����ˇ�g(sh��)ʷ�ϵę�(qu��n)��֮�����������Ї�����ˇ�g(sh��)�İl(f��)չ���ƄӾ�����Ҫ�����������ĕ�����������������Փ�Լ�������Ԅ�ȷ��������ĕ����о��̈́�(chu��ng)���ṩ���S����˼·���������Փ�ͷ����������Ԇ����ԁ��������V�����ܵ��˚v�������ۺ��ߵĘO���u�r�������δ�������������������V�����u�r�O�ߣ����J(r��n)�����ƴ��ݕ��У��o���ܳ�Խ�O�^ͥ������֮���������I(xi��n)֮���L(f��ng)���^���c�l(f��)չ����������҄����dҲ�������V���o���˸߶��u�r����J(r��n)�����ùP�m�ƶ����꣬����������������h�����������������в���������

�ڬF(xi��n)��������������V����Ȼ�����������W(xu��)��(x��)��ҕ����x֮������������N�����ǻ��c����������һ����һ���ĕ����ۺ�������

һ������������V��������δ��֮������Փ�p�^����ʷ�^��

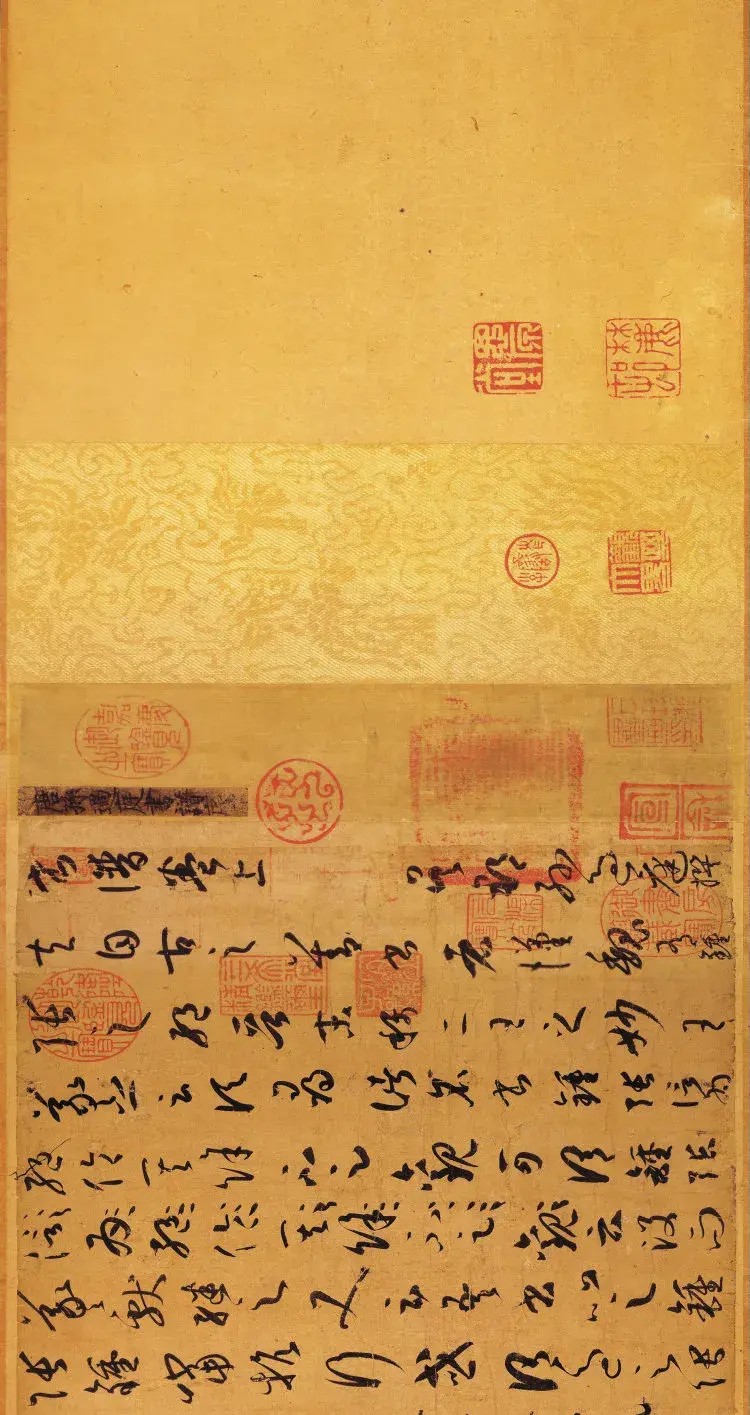

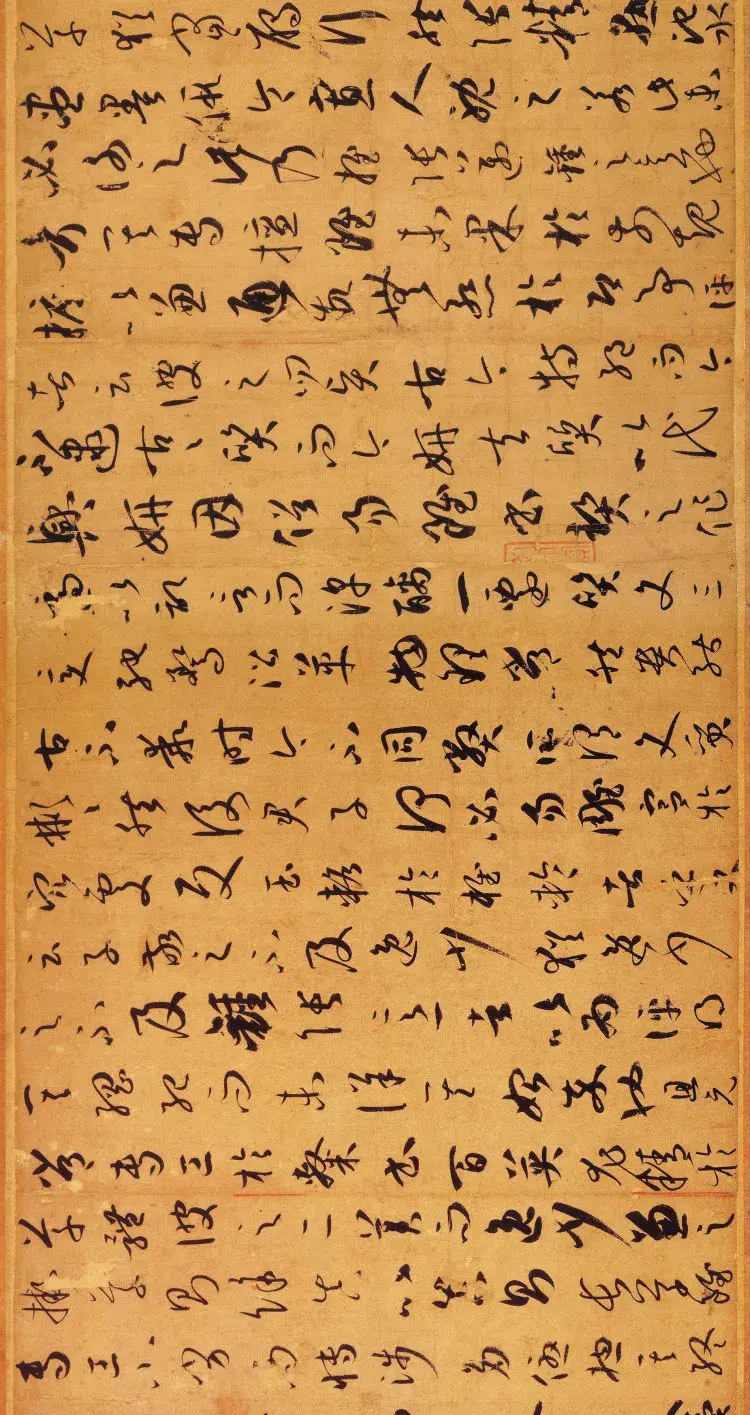

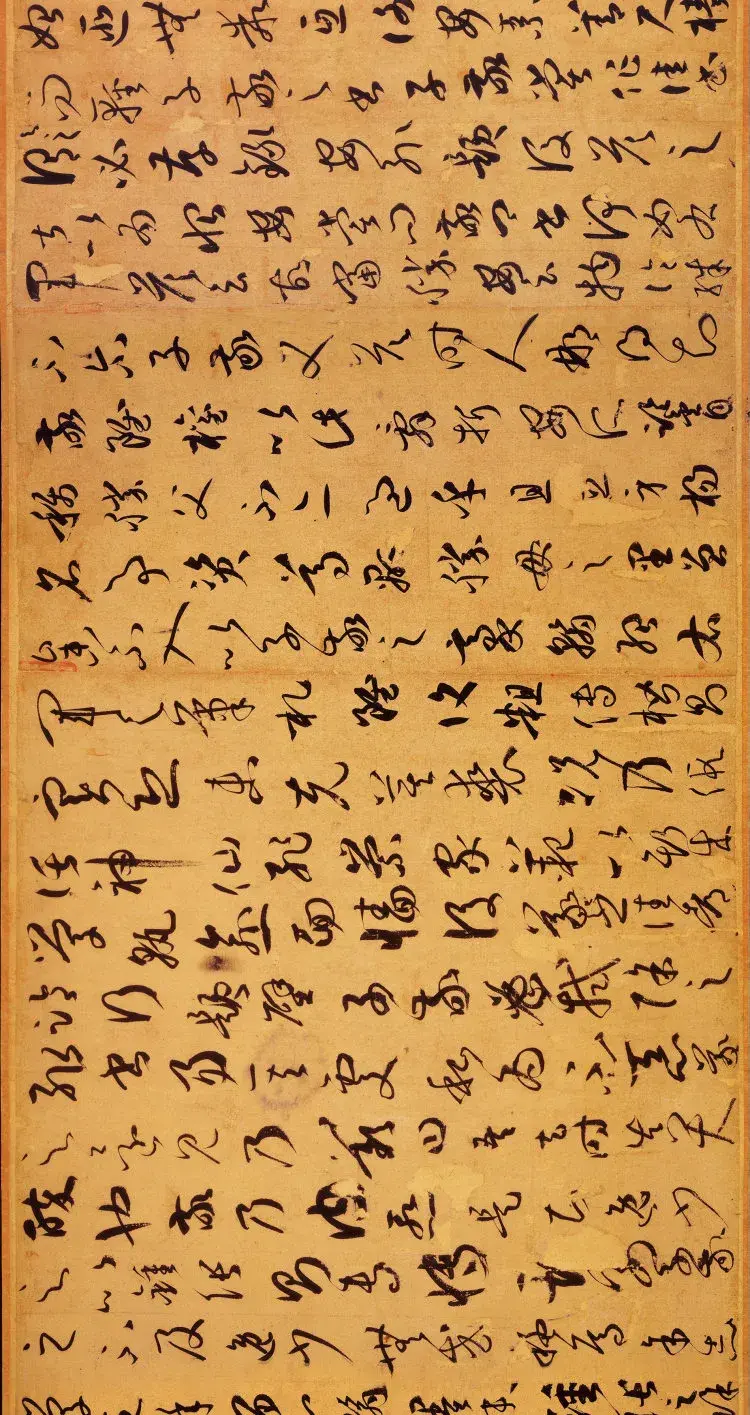

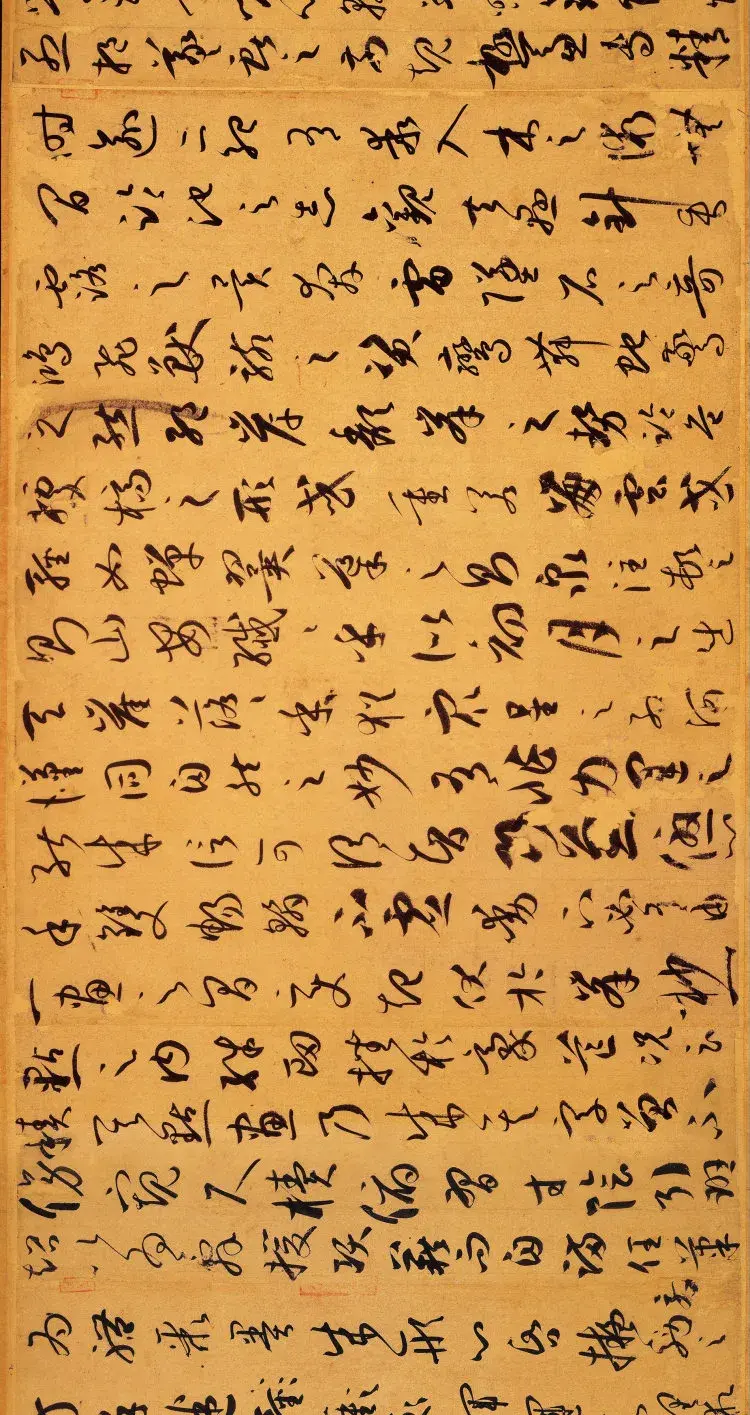

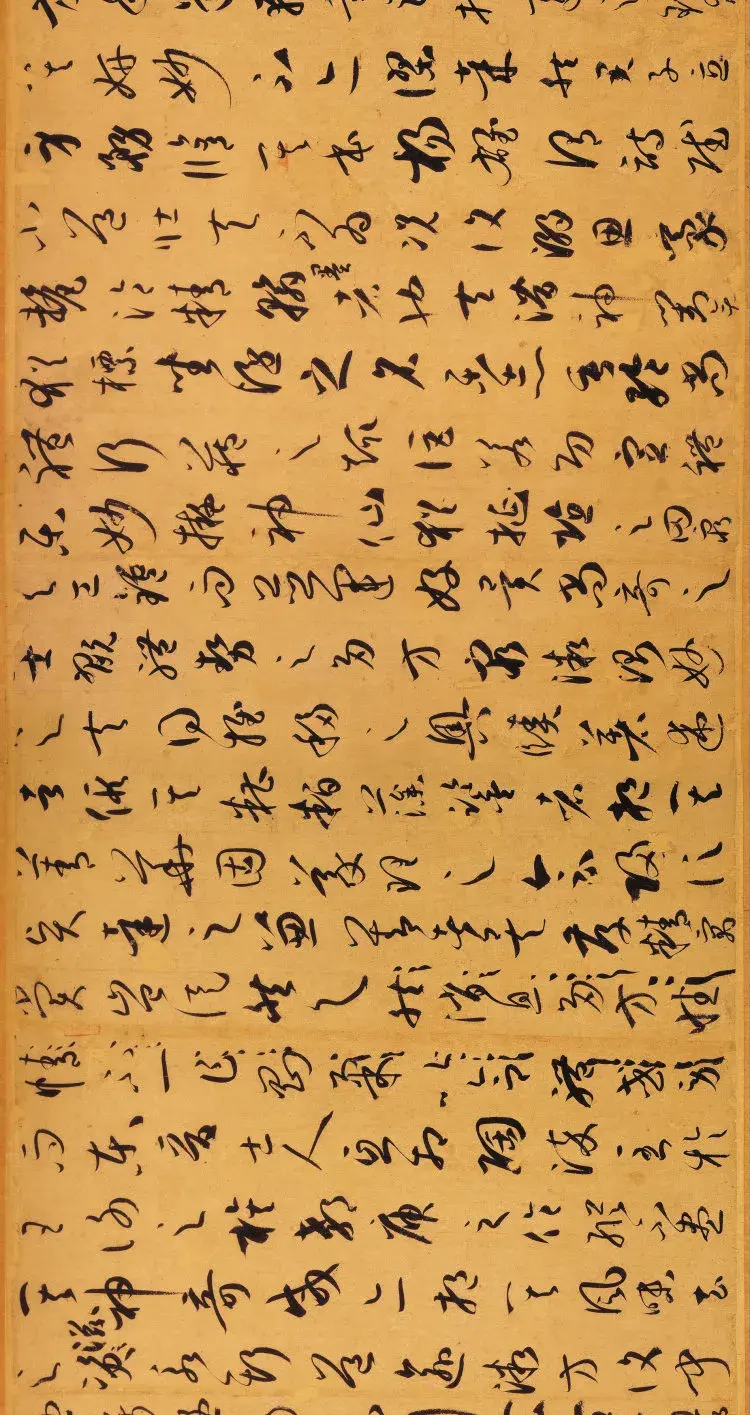

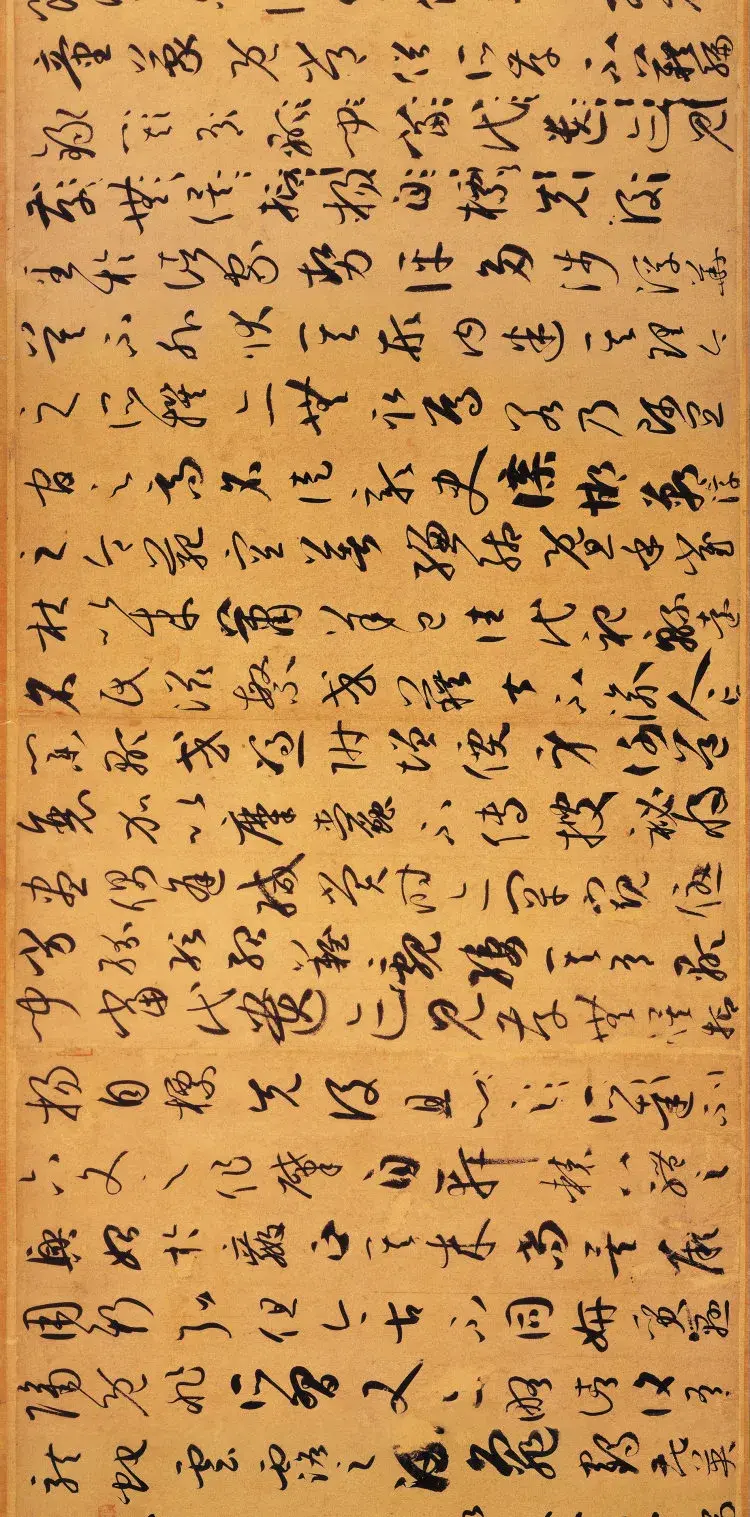

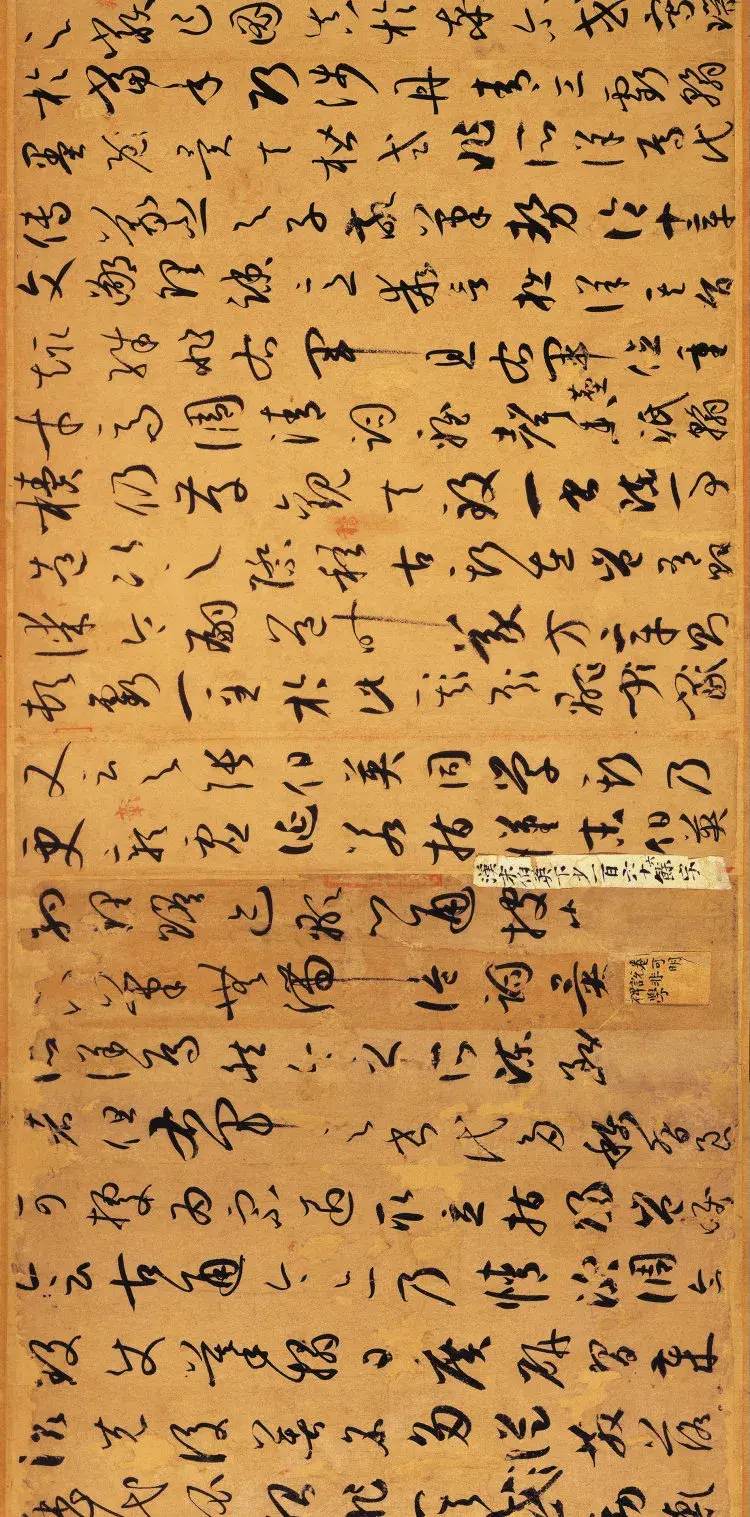

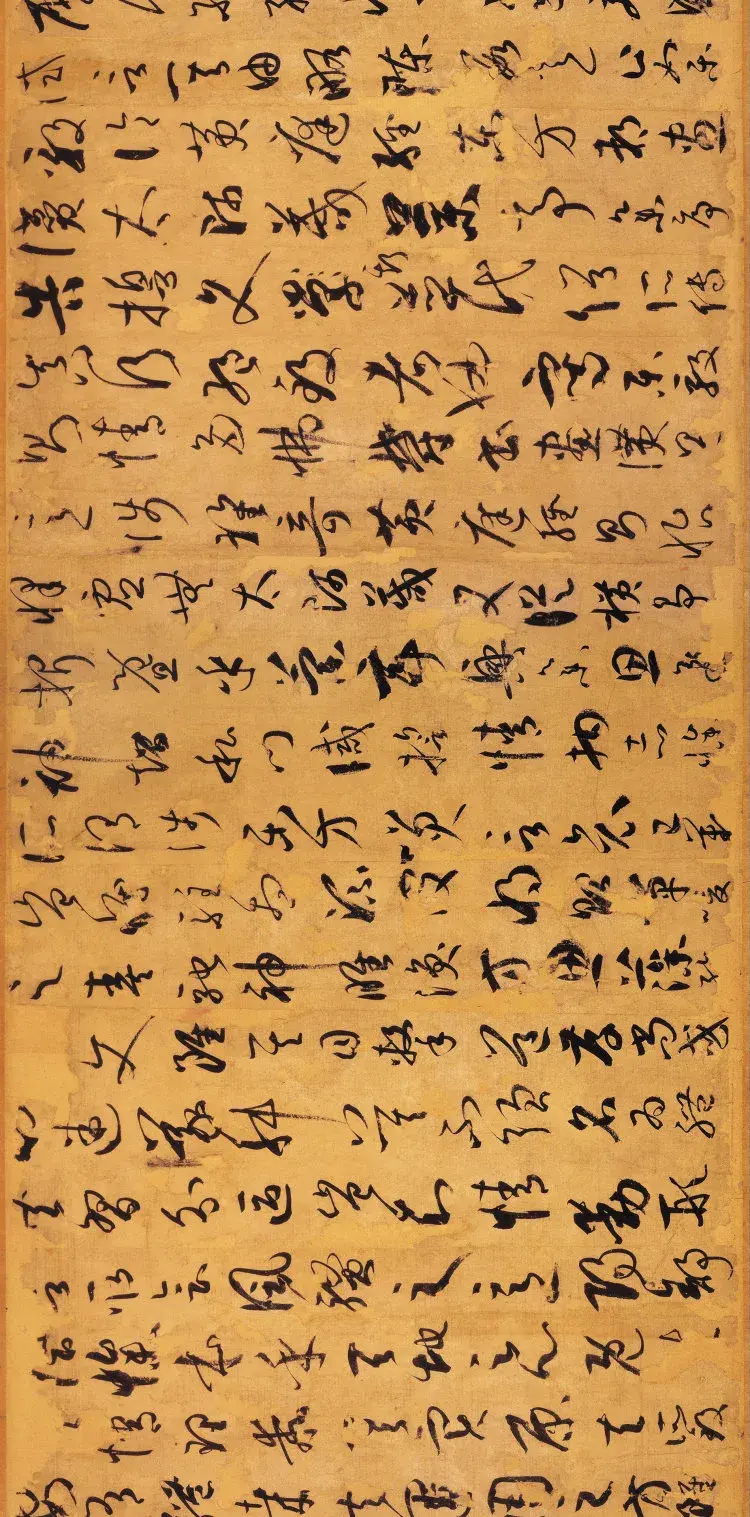

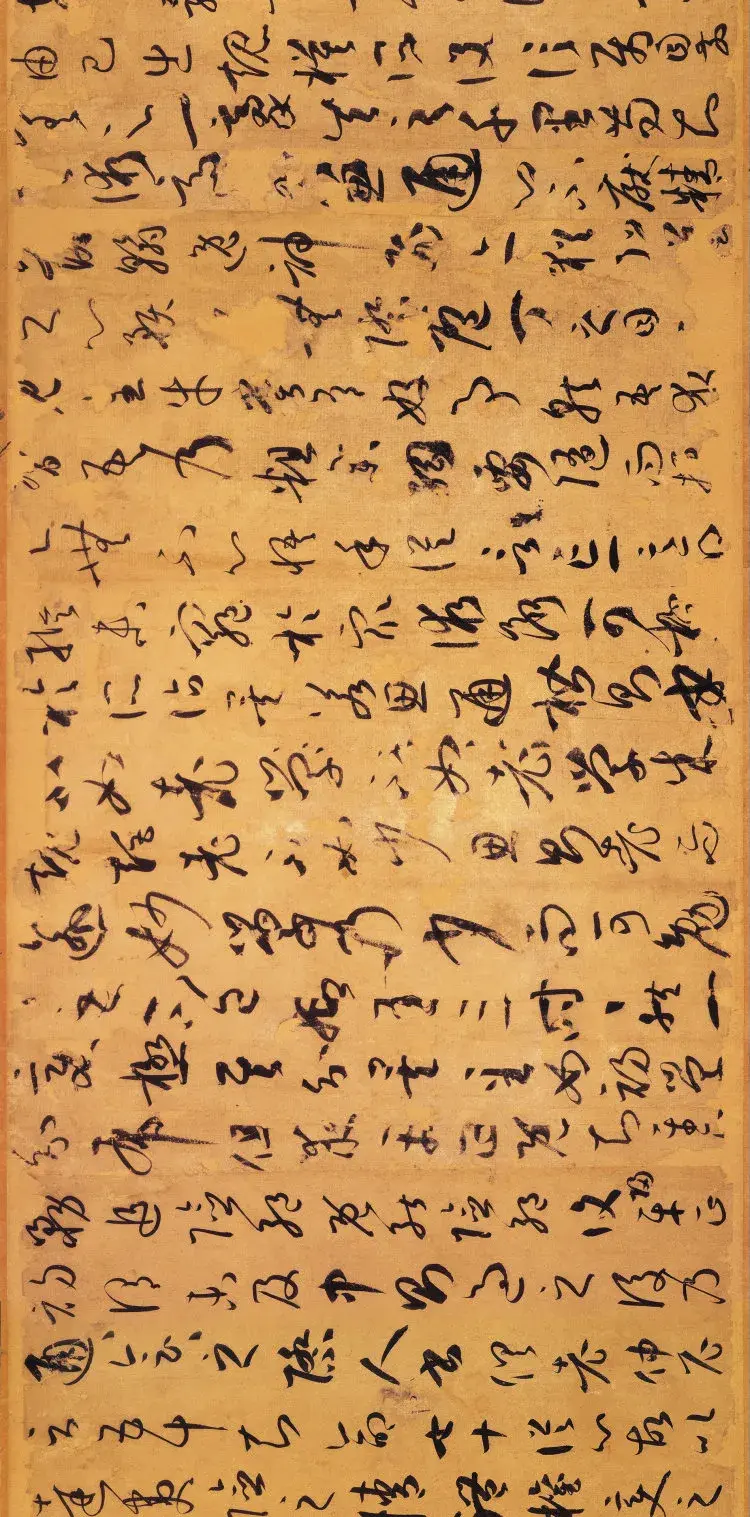

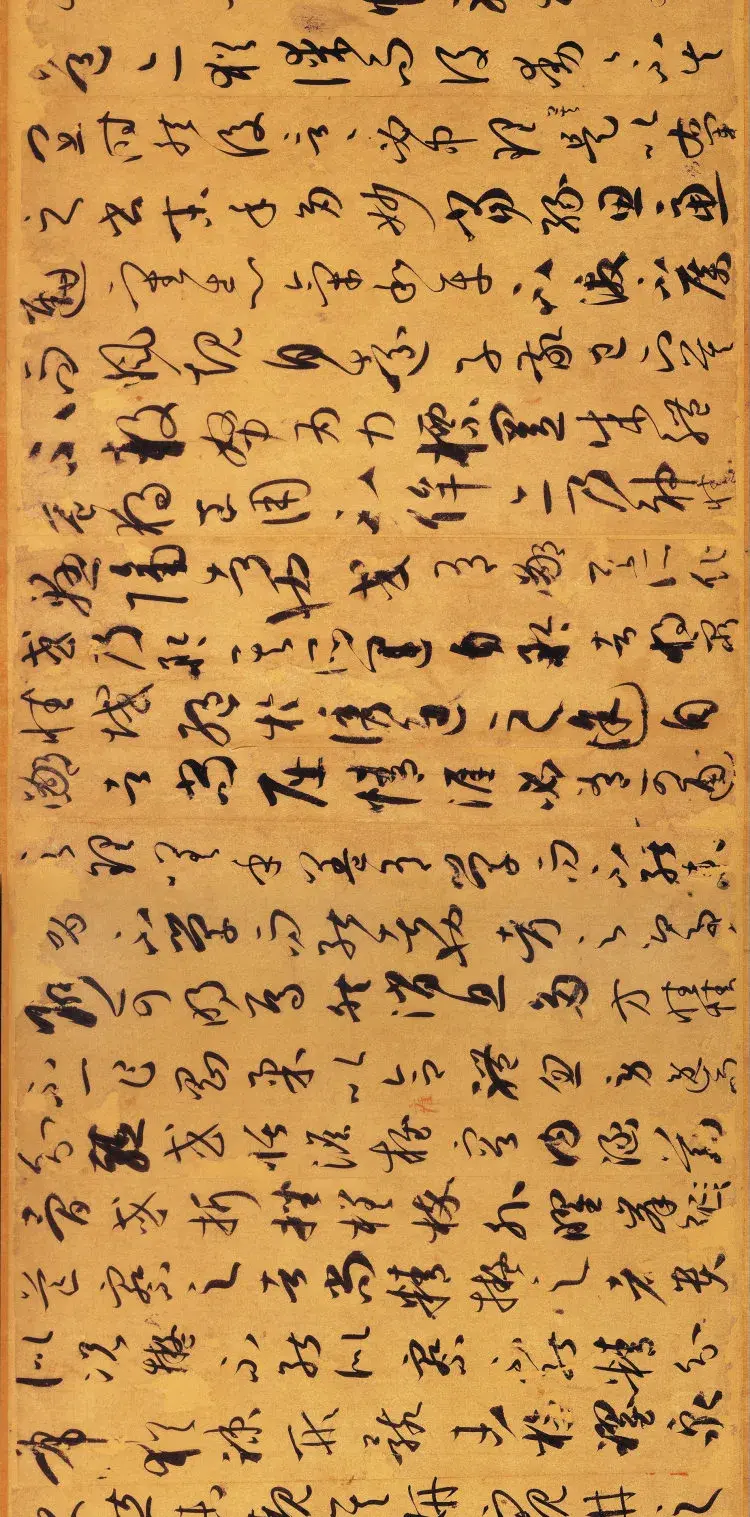

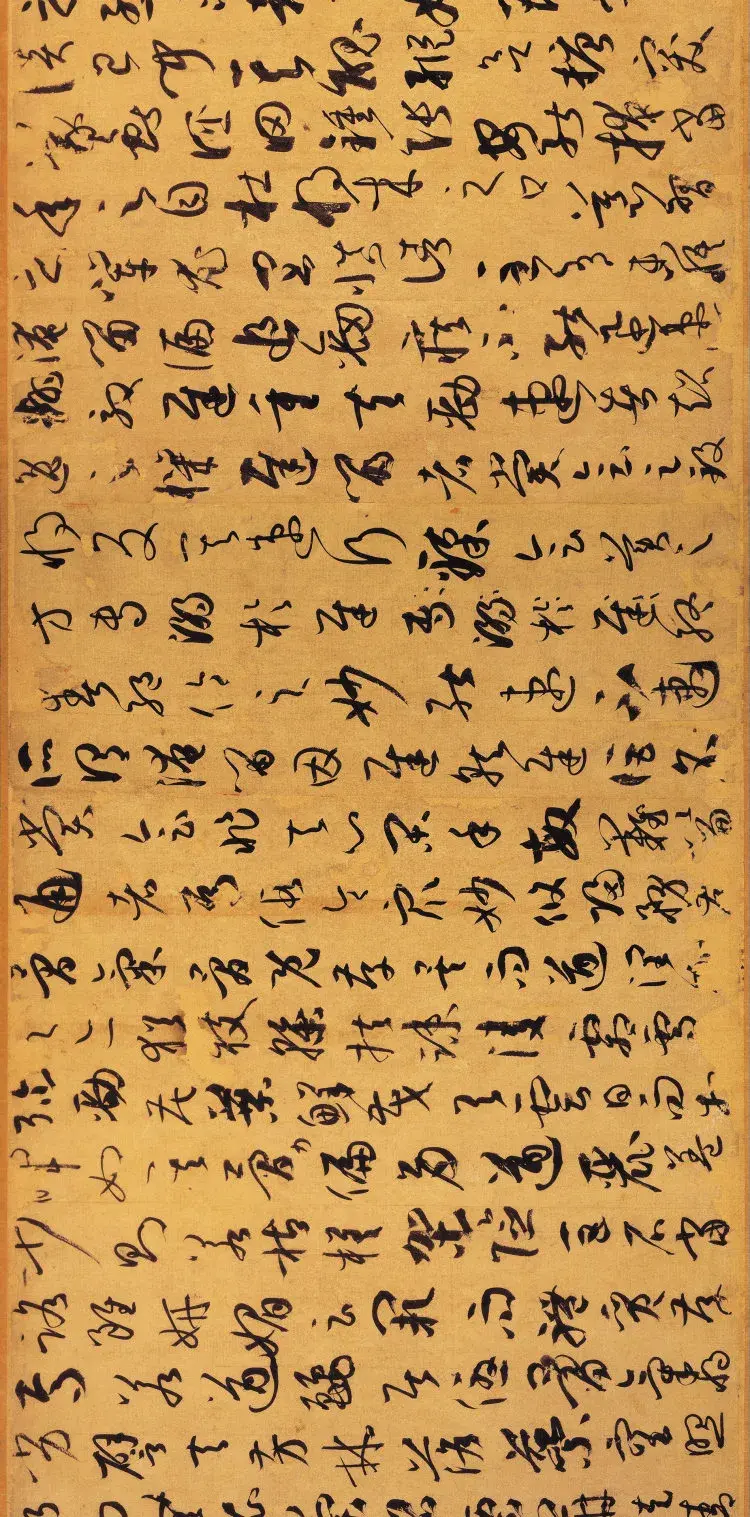

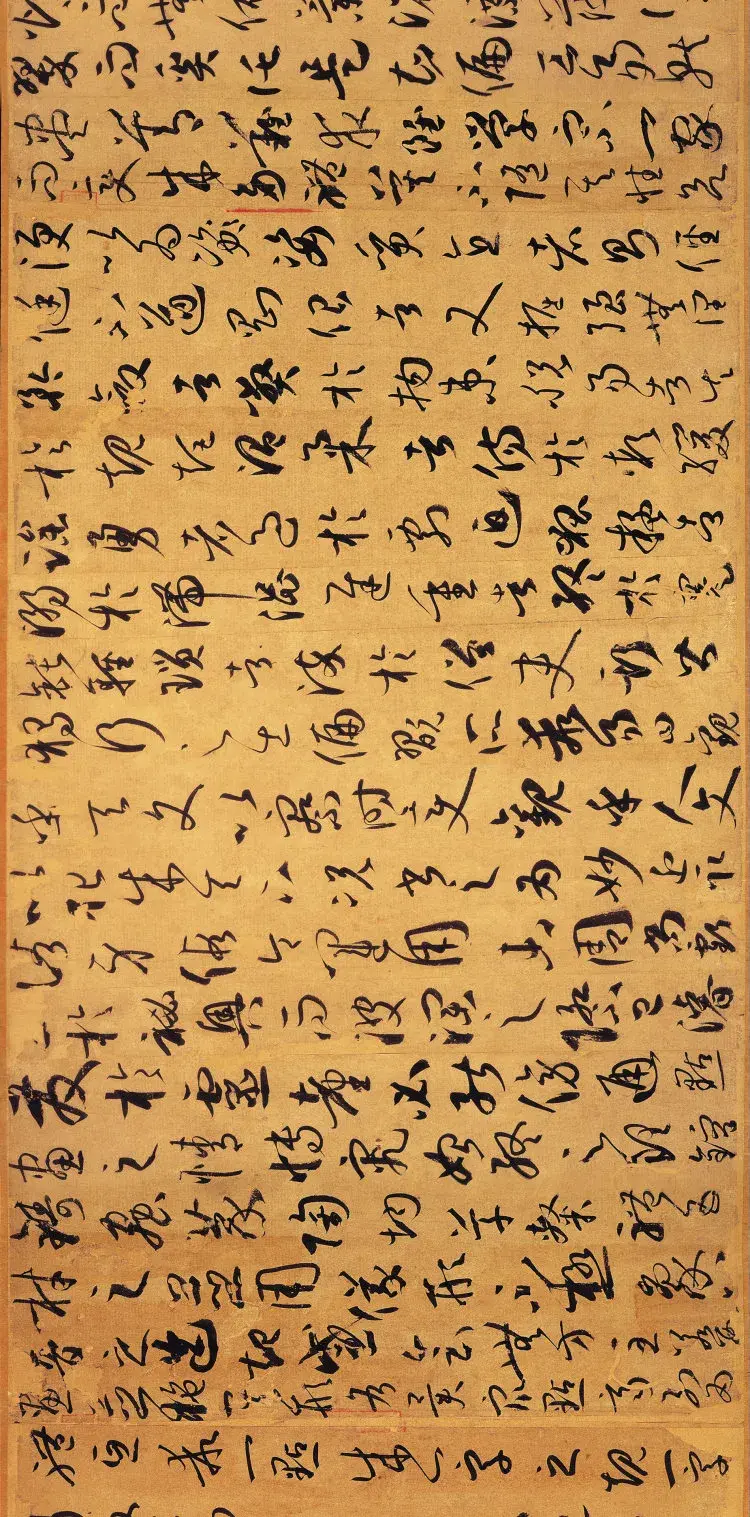

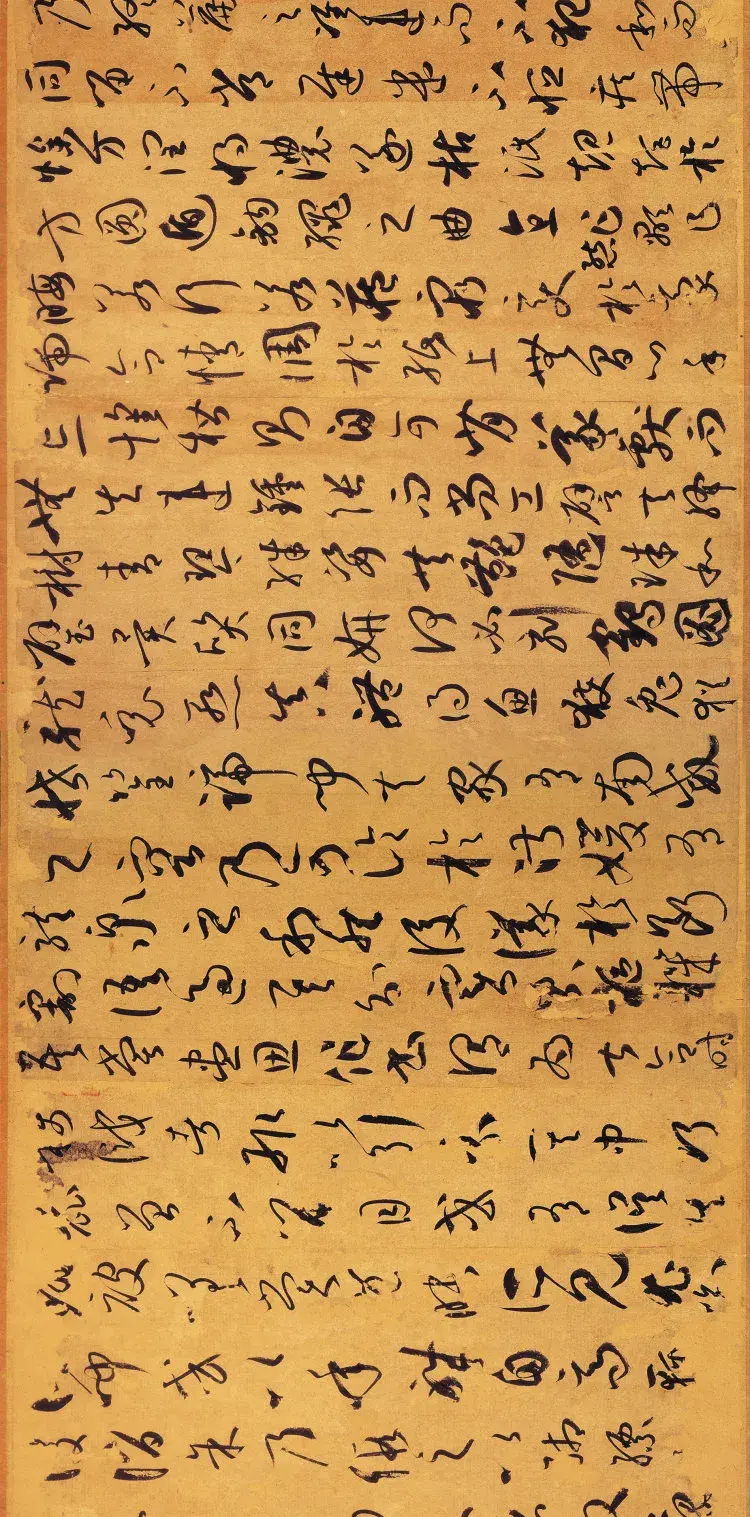

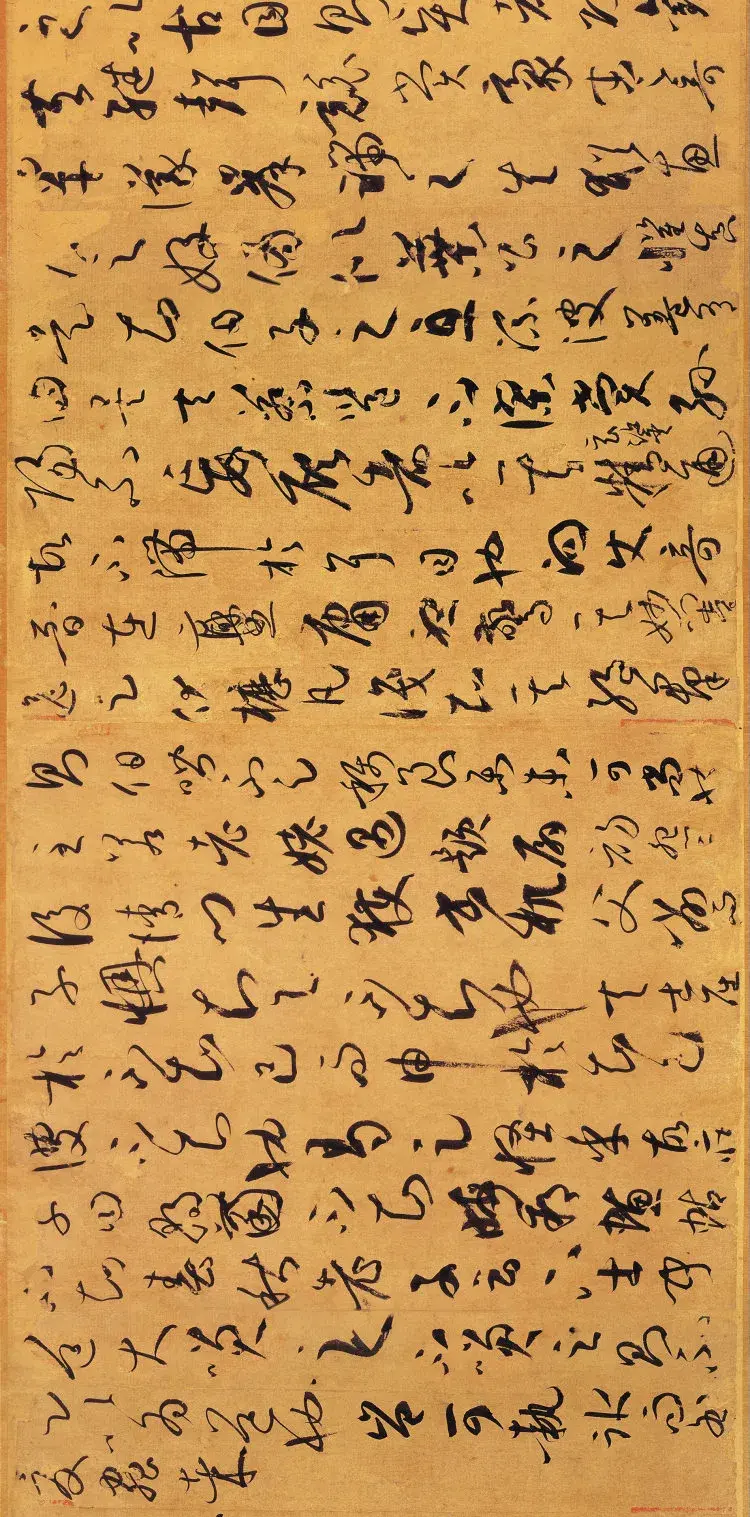

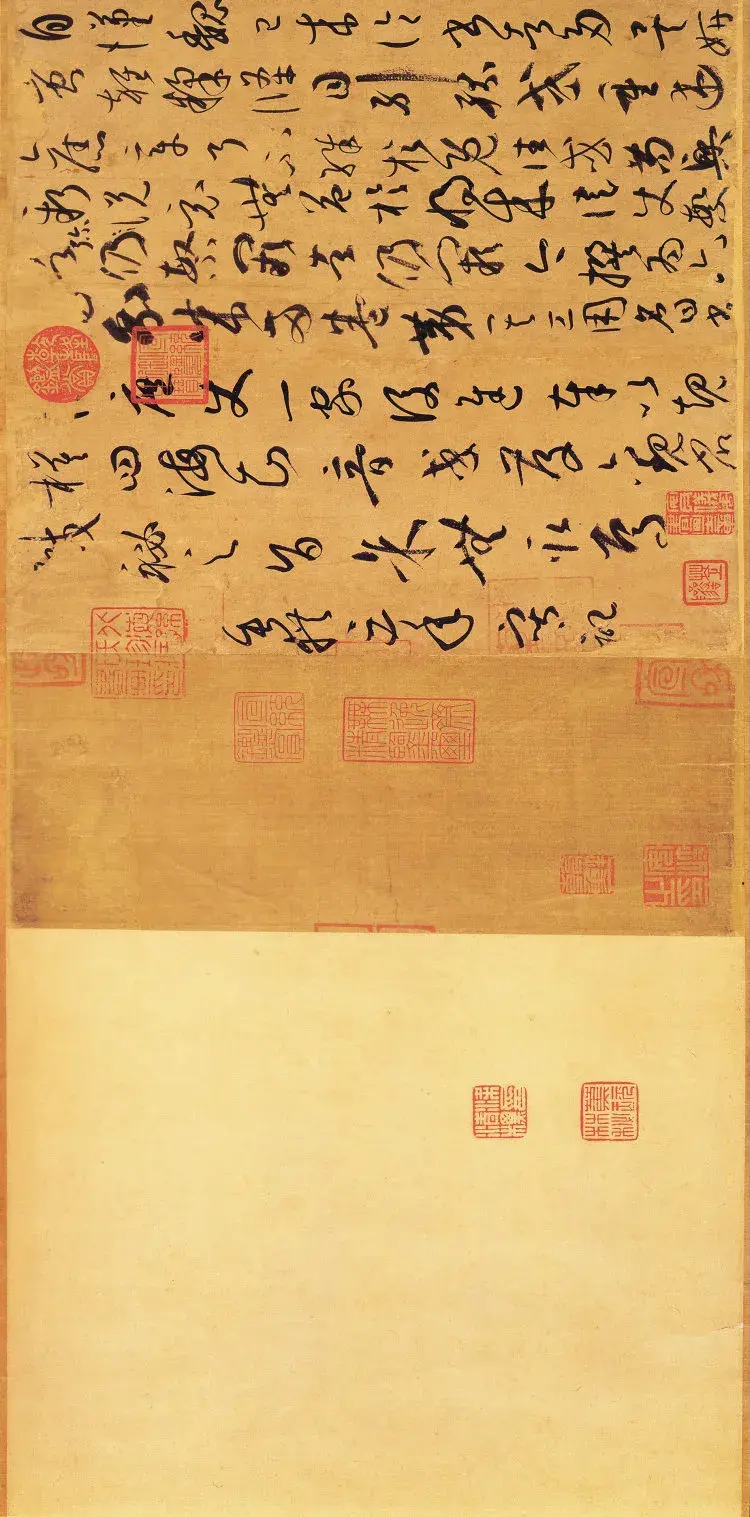

�O�^ͥ�����V�����ݕ�ī�E��������O�����������ڴ������꣨��Ԫ687�꣩�����v27.2����������M898.24����������351�����3600���������������70��������������hĩ��Ӣ����ȱ30�����������IJ���������ȱ30�������O�^ͥ�������V��һ��������\�PԔ���U�������ơ����g��Q���\�PՓ�������

�����V�������������������Eԭ����(n��i)����������j�С����͡������͡���ӡ��������λ����}�����������w�O�Н��������᪡����(n��i)��������F(xi��n)�����_���ʌm����Ժ���Ρ����ͺ͕��V���������������ʷ�������������ӕ��������Ƚ�����䛡�

ǧ�������b�V���ġ����V����������_�����Q��(y��ng)�С����V�����һֱ�]�п��������V��������������Ͱ��@ƪ���ԏ��Q�����V�������ԭ�ı���������ƪĩ�f��������ƪ����֞�ɾ�������ȫ�ďă�(n��i)�ݵ���ʽ���]�зֳ��������ց팑�������ֻ�Ǹ����˕�����Դ���c֧�ɣ��u����ǰ��Փ��֮ƫ���������Լ������Լ��������V����ּȤ�ȡ��ɴ��^֮�������ȫ�������w������

�O�^ͥ��ǰ������Ӱ��ڡ��O��Ĺ־㑡����f:�������϶�����������Ҳ��࣬���s֮�����������Һ����գ�־�����������������������������ֲ�I(y��)��֮�������������^��־�����족�����ָՓ��δ����������λ����w٥���ݽ��w����ī�E��ǰ�挑�ϡ��ƌO�^ͥ���V���}�������(bi��o)���ǡ������

�O�^ͥ�����V����(n��i)����Ҫ����W(xu��)�w���V��Ҫּ���W(xu��)��(x��)������һЩ����ԭ�t�����һ���J(r��n)��ˣ��ϣ���顰�����������Ԫ���r�֞�ɾ���������(y��n)��֮�֕r�����b��һ����������¾�顰�V���������������ǰδ�����������������V������(n��i)���r�����ϡ��¶���������¾�ɢʧ�F(xi��n)����ֻ�Ͼ����

�Թ�Ԫ687������1200��������Ї�����ʷ��������O�^ͥ�ġ����V�����^�^��������δ��ԁ���������oՓ�njW(xu��)��(x��)���������߀���о�����ʷՓ���O�^ͥ�͡����V������һ���@���_����Ҫ����͕��W(xu��)Փ���������@���H�H����顶���V���ČW(xu��)�g(sh��)��Փ�rֵ���͆��Ǐĕ�����(chu��ng)���ĽǶȁ팏ҕ���������V��Ҳ��ÿһ�������W(xu��)��(x��)�ߵı����n����

��������������V����ˇ�g(sh��)�L(f��ng)�ݕ������^�ࡤ�L(f��ng)��Ř��p�`���D(zhu��n)�ۈA������

1����������ṩ�˲��ַ���

�ښv����(j��ng)��IJݕ������������е�ֻ�ж̶�����ʮ���֣����t��(sh��)��,�����V�����@ô���ֵĹ����Ĵ_�Ǻ�����������������f������W(xu��)���ṩ���y�õIJ��ַ�������������ͬһ�����ڲ�ͬλ�õIJ�ͬ̎����������������mȻ�؏�(f��)���ֺܶ����������������IJ�ͬ���о��·�㕽���,���в�ͬ���֑B(t��i)������

2������Ř㺆�s��ˇ�g(sh��)�L(f��ng)��

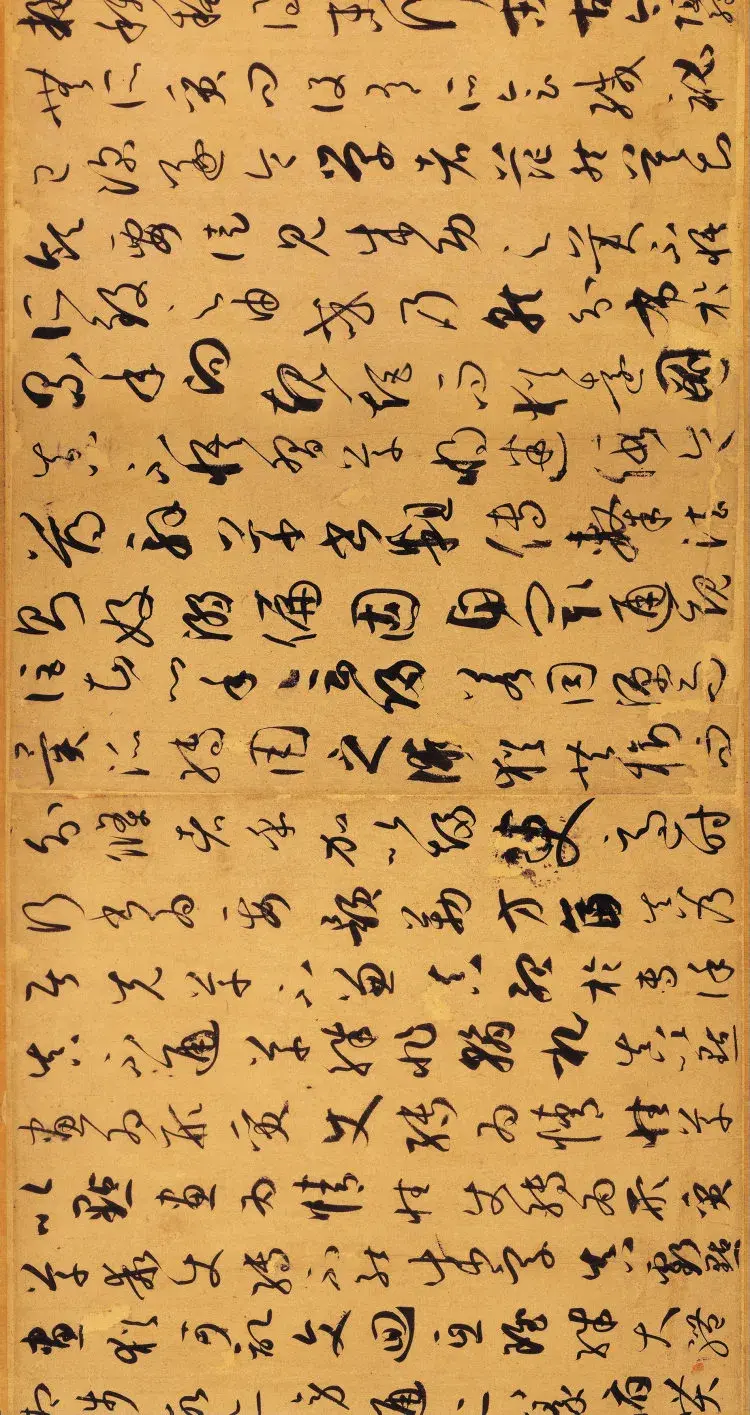

�Y(ji��)���c�P���Ř㺆�s�ǡ����V����ͻ���L(f��ng)������ÿ��(d��ng)�҂��Rġ�����V���r,�Ȍ��������_,�o���x���������Ϥ���w�����е������������A���������N������M���o���������������(x��)�^���ùP�����������������ʹ�D(zhu��n)��������ᰴ�����ն��������������,һ�z��ƈ������ֻż�������Եı��F(xi��n)�r�����ٔ�(sh��)�ׂ��ֵ��B�d�������ùP�dž�����������P�c�P֮�g�P�h�Ĕ��_���P�����B����������(y��ng)�o�����@�������������S���e�C��(f��)�s���p�@������ùP�ϣ������麆����ڽY(ji��)�w�ϣ����йŘ�����������־��@�ú��s���������ɴ��^֮�����O�^ͥ�ݕ����������֮��ʮ��������������²ݹP���������^��Ř㡣�珈�ѭ����f:���Ю�����,��Խ�U�衭��������ؑ��ˇԷش�ԡ�:�������V���❙�A��,����ɽ�����,���(f��)�v��,�п������֮�ݡ�����

�����V���c��ʮ��������������O�^ͥ����Щ���Էſv���L���l�Լ����������֮�ݡ�������������L�����h�ݷſvֻ�njO�ϵ�ż����֮����ʮ��������ʯ������������l���@��Ӳ����ùP�ͽY(ji��)�w���н�ʯ��������������ڷ���֮�����������зſv֮�ݺ��L�����c������ʎ�����w�·��]�д������������־������������Y(ji��)��(g��u)ƽ�Ͷ������V��������ī�E������������������SȻ����������Pī��ʹ�D(zhu��n)�ᰴ�`�����������Ʒ��һ�ɜ؝�������������p�ɚg�����ӵĚ�Ϣ����������������ڕ����r��������w׃�������������IJ����ڹP���S���P�h���ᰴ�շ��������l�ּ�(x��)�w��׃����Ȼ���a�����������������������չP�r�����O�^ͥ��ë�P���Ƶñ��^�ã��չP�Ƀ������������

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/3a72de6239ce4aee91e52c7280afa094_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/0745024a9863474fb0cdb514444f7eff_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/0b9df60234e141de9bfcda12d6f98b8a_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/7a329253a199420193f437ad68652fb4_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/35c48b7a6cf3472a8206968ec1ec7449_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6713ef07f74e49bea801aafed8f19e1a_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/4dfbbf3049ab44fe8f83bd54d6db7070_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/3a8a26949e9f4820a8222bdf6573b237_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6fc9f43412474c8ead37dc80681f2aea_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/f09de833a153490980dea1bd5db3aa6f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6df0990a834e4f79b9dd3e458ba6c435_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/63cbe7dbafd7429b9ab096c02d3b029e_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/70b0deee0f5b495a9eeb9f300a703a3f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/509b106d247c45e2a9a63233e1b398dc_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/8dbb307a14b7467fb7dcee21d7a0998f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/cf24a4e0f5ce4cee8c6f77695d513f0f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/1276594b031141e492096806b57d7c27_th.png[/img]

����֮��ʮ������ȫ��

�����V�����ùP�ᰴ�����Ľ����ϸ������W(xu��)�߸Q̽���P���ā���ȥ�},�S����ī�Ҳ�w�F(xi��n)��ī�E�ĕ����������������ڌO�^ͥ�����ùP����P�h�Ą�����̎���ĺ��������z����������ˮ��������Y(ji��)��(g��u)Ҳ��ȡ����ʮ��������������²ݵĹP�⣬�@�ùŘ㺆�s������ʒɢ��

3������c�����`�pӯ�������D(zhu��n)��̎���ÈA�P

�����V����ƪ���������B�d������Пo���������֪���,�o�o���p���������Ůɢ�������߄����ˑB(t��i)�������O�^ͥ�ùP��(zh��n)�_�����`�������������������Һ����h������������ж������(x��)�Ԅ������F(xi��n)��ǰ��α��^������(w��n)���������g��u���_���������Խ��Խ������������ڹP�ȣ��t��������������������w���_(d��)�����������f�ġ����ɼ惞(y��u)�����������p�����ľ��硣

�Pī�·�����������е�һ��������h��Ҳ�����Ǖ������ϵK�������S�������رM����_(d��)������O�^ͥ����һ���y�õĕ�������������ڕ������J(r��n)�R������������Ҋ����˸��h(yu��n)�������������ˋ��죬���������@�@����

�O�^ͥ�ùP��ʹ�D(zhu��n)̎���ÈA�P���ż�������۹P�����O�^ͥ���c�����w�L(f��ng)��߀���ԈA�P���������ԕx��L(f��ng)�ź���Ě�Ϣ���L(f��ng)��ă�(n��i)������

���������V���ĕ���ʷ��λ���ݕ�ˇ�g(sh��)��Ԓ

κ�x�Ժ��гɾ͵��вݕ��ҟo���ڷ������������W(xu��)һ�}����Ȼ���mͬ��һ����������ڕ��ұ����ČW(xu��)�B(y��ng)�������Ը��Į���������ڽ�(j��ng)��ĹP���������Y(ji��)��(g��u)ϲ�ò�ͬ�����ȡ����ȻҲ�Ͳ�ͬ�����˼�����ͬһ�r����������ڷ���������������������γɵĂ��˕���ˇ�g(sh��)�L(f��ng)����Ȼ�кܴ�����

����(675-759)�������(737-?)���O�^ͥ(646-697)�����������������������������c�O�^ͥ�н��浫��ȥ�ֲ���̫�h(yu��n)�����ֻ��ϧ�]�п�������֮�g�н�����ӛ��������O�^ͥ�ڡ����V�����𡰅ǿ��O�^ͥ���������f�O�^ͥ�Ǹ���ˣ���ô��(y��ng)�c����ǿ����K�K�ݾ��x���h(yu��n)�����簴�O�^ͥ���f���ǿ��O�^ͥ���ܿ���߀��ͬһ���ط�������������z�����Ǜ]������֮�gˇ�½�����������������^����֮�g��������ཻ��������cҲ�������(y��ng)ԓ�����˽���֮�W������

�ƴ����Ї����Ρ���(j��ng)���Ķ�ʢ�r������Ҳ�Dzݕ��������ČW(xu��)ˇ�g(sh��)���x�͕r�������������IJݕ��لŶغ�,�����ۏ����������صIJݕ����|(zh��)��(x��)��䓽z,��M�����|(zh��)��,�c���h���w�P�����O�^ͥ�ġ����V���t������؝���С������������?j��n)��_�������²ݹŘ���Ȥ�������ӻ������Ȼ���h(yu��n)�������

�������ݺ�,���ͬ�ɡ������(��Ӱ������ʸ��O����ġ�)��������������ؚ�ݻֺ���B�d����������O�^ͥ���栀�����`�ݺ��s��С�����������(bi��o)־���Ї��ݕ�ˇ�g(sh��)��һ���¸߶���������Ǐ���ġ�ǧ���Ě�ʯ�������صġ��Ԕ������͌O�^ͥ�ġ����V�����������ͬ���[���Ї��ݕ�ˇ�g(sh��)ʷ�ϵ���Ԓ����

�O�^ͥ�^�в��l(f��)չ�ˡ������������W(xu��)���L(f��ng)����������С�ݕ���ˇ�g(sh��)��(j��ng)��ī�E�����Ҳ�Ǖ���ʷ���ɕx�����ԁ��y�õ�ī�E�ı�������(sh��)ǧ���y�õ�ī�E������������o�����ڲݕ�ˇ�g(sh��)�W(xu��)��(x��)�о����������ṩ�˿��F���挍�Y�ϡ��������V��������˼����Փ�͕���ˇ�g(sh��)�����ĸ߶�����ʹ���o�ɳɞ��҂��W(xu��)��(x��)�����ı��x��Փ�ͱ��R֮��(j��ng)�䷨���������

ͨ�^�W(xu��)��(x��)�����V��,�܉�ʹ�҂������ܶ���ʷ������w��������������h(hu��n)���������đB(t��i)�c�������ߵȶ��Ć��}��������Rġ�����V�������H���҂��I(l��ng)�ԌO�^ͥ����ˇ�g(sh��)���L(f��ng)��,�w�F(xi��n)�����V����̾��ٵ�˼�������ͬ�rҲ�Ĵ����wζ���������x퍕��L(f��ng)�Ĺ���YԴ��������������������W(xu��)�����İl(f��)չ�}�j(lu��)���^�кͰl(f��)չ�����������W(xu��)�����������ݡ�����֮���L(f��ng)�����

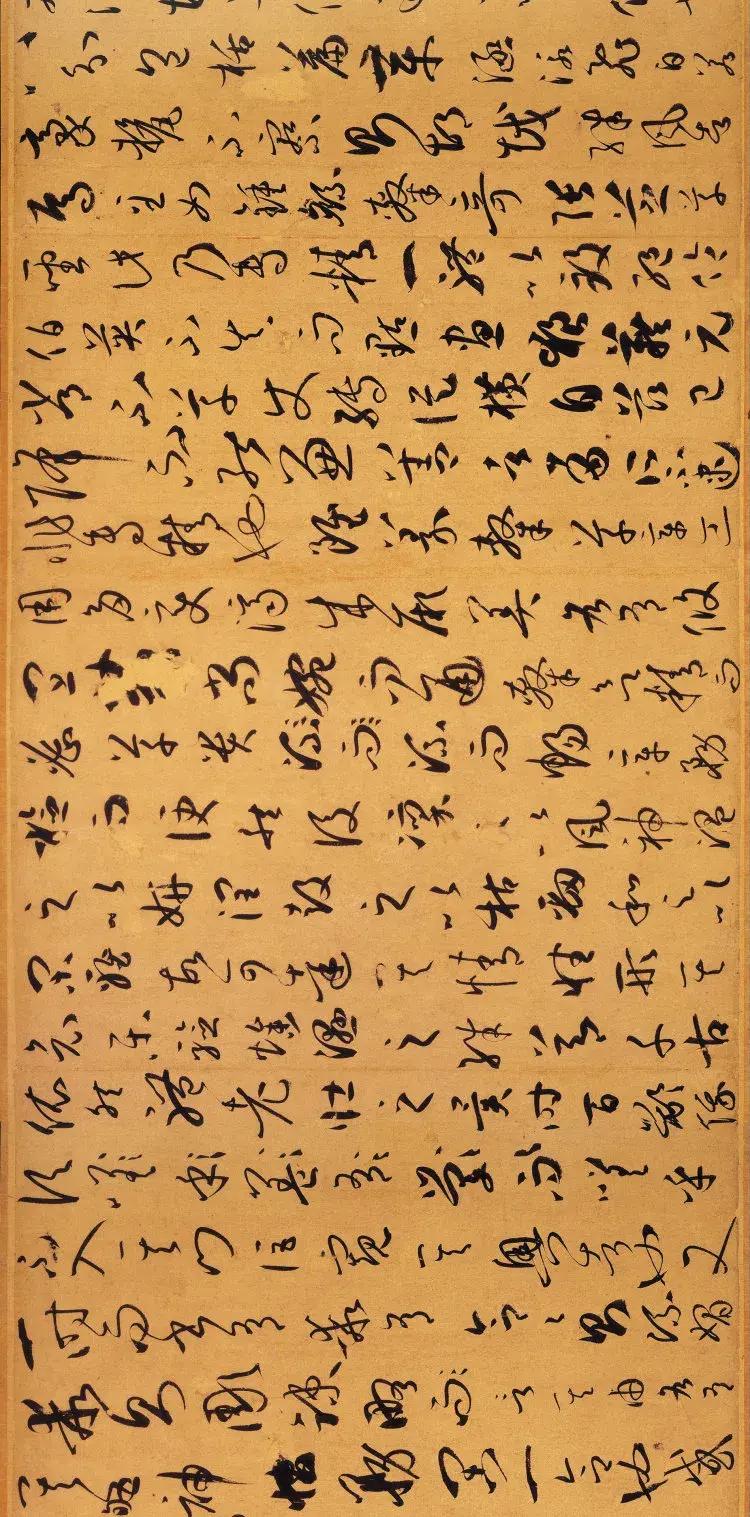

��������������V��ԭ���ă�(n��i)��

���Թ�֮�ƕ�����������hκ��犏�֮�^������xĩ�Q����֮�����֮�ƣ���핌��T����������犏��Ş�^��������Ų����^����������������^犏��ƛ]�������˫I(xi��n)�^֮���������ƣ��������֮犏���犮�(d��ng)����������^�^֮�����ݪq��(d��ng)�����������Ȼ���������������ˮ�Mī����������˵�֮���ˣ�δ���x֮�������������Ə��~�֮��Ҳ���������䌣��������mδ����ǰҎ(gu��)����������Լ�ͨ������ʟo�M�ڼ��¡�

�u���ƣ�����֮���t�������Ž��ؽ^��������������|(zh��)�����������������|(zh��)�Դ��d��������������ס��m����֮�������m��ӛ�������������rһ�w���|(zh��)����׃������Y�\�ظ�������������Ȼ�����F�ܹŲ��ԕr�������ͬ����������^�����|(zh��)������Ȼ��������������α���m��Ѩ̎����������`��݆�ߺ����

���ƣ����Ӿ�֮�������������q����֮����犏�����������������Ԟ��u����V�o(j��)��������δԔ��ʼ��Ҳ����Ԫ���������`���������Ӣ�Ⱦ��ڲ��w�������֮��������������ټ�֮���M�݄t���������������t�L�������m����С���������������(y��u)�����������Kʼ�����˟o�Ի��������

�x�����Ƴߠ���������p�Ӿ�֮�����Ӿ��L���ѕ��c֮������^�ش������������m�}���֮��������Ԟ��������L�����������������܊���������ƣ����ʮ�(d��ng)�������������ƣ�����Փ�ⲻ��������������Ӿ��ִ𣺡��r���ǵ�֪����������m��(qu��n)�Դ��o�۰����b����ԷQ�ٸ��������^���������������P���������Y���@�������ĸ֮�����������������������Ӿ�֮���������B��܊֮�P��������m��(f��)�ւ����t������δ�˻����������r�˼������ɣ��u��ҷ�������˹�ɌW(xu��)�������扦��������֮���������R���}���������Ӿ����ó�֮���m������̎������˽�鲻������֮߀Ҋ�����ˇ@Ի������ȥ�r�����Ҳ���������˃�(n��i)�M�������֪����֮��犏���������t����˹�e��������Ӿ�֮��������������o����������

��־�W(xu��)֮����������ĺ�ī��ζ犏�֮�����������˫I(xi��n)֮ǰҎ(gu��)��������O�]������������r����o(j��)�������й���ľ֮�g(sh��)����o�g�R��֮־���^���ᘴ�¶֮������������ʯ֮��������w�F�֮�Y������[�����@֮�B(t��i)�����^���j��֮������RΣ��(j��)��֮���������������������p���s������(d��o)֮�tȪע�����D֮�tɽ�������w�w���Ƴ���֮����������������q����֮�кӝh�������ͬ��Ȼ֮������������\֮�ܳɡ��ſ��^�����ɼ惞(y��u)������������p��������̓������±����ɡ����

һ��֮�g��׃������h���������һ�c֮��(n��i)������������ں�â����r�Ʒe���c���������˳����֡��������Q�ߠ������������(x��)�������������೬�Ԟ��o�������Ԯ헼����ԝM����ιP���w����ī������������Ļ�MЧ֮��������ԓ]�\֮���������������������և�����

Ȼ����������������(w��)���䱾�������^����Ԋ�xС�������ѷ�������r��(f��)��˼������������S����ī��Ҳ��

�������������q��(bi��o)���[֮������־���]��������w�в�֮Ȥ��������n��������һ�f�������Y����������M������������q����֮��F������c���t�����\������î�����֮ʿ������w��֮�������F�y��֮������֮�Wّ���������������������������b������ݼ�A�������x��֮���w������t�_(d��)֮���������������澫Ԣ�p���MͽȻ�e����

���|�xʿ������������Ⱦ�������������x֮������ۭ��֮���������v���M��������������������L(f��ng)ζ�������ȥ֮�������˹���������������(f��)�ɷQ�����������ĩ��ĩ�����Ž���^�������o���|(zh��)����������O(sh��)��������������}���������W(xu��)��ãȻ����Ī֪�I(l��ng)Ҫ�������ͽҊ�ɹ�֮���������������֮�������������˾ͷֲ������������Ҏ(gu��)�ض��q�h(yu��n)���D�治����(x��)���������������ݕ����ւ��`������t����ƫ�̣����uͨҎ(gu��)�������n֪���֕��w����ͬԴ������������D(zhu��n)��֮�g(sh��)������q������֗l�ߺ���

����څ׃�m�r����Е���Ҫ���}�շ��w��������������˾����������ݲ�����������ڌ�֔(j��n)��������治ͨ���������Ǻ����������c�������|(zh��)�����ʹ�D(zhu��n)���������������c�������ԣ�ʹ�D(zhu��n)�����|(zh��)����ݹ�ʹ�D(zhu��n)�����ܳ�����������̝�c�����q��ӛ����������ػ��m������������w�������������ͨ����������؞�˷֣�����ƪ����������Ӿ�w�ס������岻����������t��Խ���L(f��ng)����������

��������`�棬��֥��ʥ��������ˌ���һ�w���������½^����������Ӣ��������������c���ǽ������Ԫ�����ݣ�ʹ�D(zhu��n)�v�M��������Ɲ���������ܼ�������������������������nj���Ҳ�����m�`����������ö�׃������������������������ˣ������ͨ�����`���������������F��������������(w��)�z���㡣Ȼ��C֮���L(f��ng)��������֮�������������֮�Կ݄������֮���e����������ʿ��_(d��)������������䰧��������֮�⹝(ji��)�������ǧ����Ȼ�������w�ω�֮���r����������g����������ൺ������������T����n�Q��W��Ҳ����

��һ�r���������й��к�����τt���ģ��Ԅt���������������������������������壺������(w��)�e����һ��Ҳ������л���֪��������Ҳ�����r�͚❙��������Ҳ��������ī��l(f��)��������ĺ�Ҳ�����żȻ��������������Ҳ��������w����һ��Ҳ��������`���������������Ҳ�������L(f��ng)���������������Ҳ��������ī���Q�������Ĺ�Ҳ���鵡���@������Ҳ���Ժ�֮�H�����(y��u)�ӻ���Õr����������������������־�������ͬ�������˼������������Ͻ�������������ڹP��������o���m����ɟo���ġ���(d��ng)���ߵ����������������Ҫ��������W(xu��)��ϣ�L(f��ng)����m���q������ͽ���乤����δ����ּ������ӹ�������mЧ�����������������֮�L(f��ng)Ҏ(gu��)������(d��o)����֮���R����������ȥ�E�����E���������������

���С��PꇈD������������Ю���(zh��)�P�����������Dò��������c����Ӟ������Ҋ�ϱ���������������܊������������m�tδԔ��?zh��n)���������пɰl(f��)��ͯ����������ȳ�����������������徎�����������T�҄��u�����渡�A�������Ī��������������(n��i)��������������֮������������oȡ�����

���ˎ��˹�֮������ͽ��ʷ�������������֮��������V�|�����ߺ���������ԁ���ʒ�����������������������d�h(yu��n)�������̷����������������������I(y��)�@����{�����r����������x��˥���������������������،��M�����ż��}�p��������r�ັ�Q�������(y��u)�Ӽ��������y�Z�|������������@��(d��ng)�����z�EҊ���������oٹ�֓P���Ԙ�(bi��o)�Ⱥ�������

������֮���������@�������w֮�d�������ʼ������������������������˹�롣����Ų�ͬ���������|(zh��)�Ҹ����ȷ�����(x��)�����������T����(f��)��������¶֮��������Q��Ӣ֮�է�D�����ʠ����������?q��)����ڮ?d��ng)������������浤�������̝��ī������ʽ�������Ԕ������������֮�c�Ӿ��P��Փʮ����������ı���������������Ԕ��ּȤ���������܊��������܊λ�زŸ�����{(di��o)���~����������mδ������������Դ档

�^����һ��������һ������������֮�H���������˹�ڣ��M���O�\����������~�x�����t�D̝�������һ���ڴ����������c����Ӣͬ�W(xu��)��˹�˸���̓�Q���������ָ�hĩ��Ӣ����r��ȫ����ӣ����Еx��̖ͬ����ʷ������������������Ӗ(x��n)�ǽ�(j��ng)�����ˏė�������

����֮���_(d��)��������ױM�����ԣ���֮��ͨ����������y���ڼ�ī�����ֿɷ·����V�o(j��)���o�����������ϣ�������ȡ���Ѿ��������I��ĩ�����Ոٹ����������(zh��)���ʹ���D(zhu��n)��������֮�ɣ�����δ������

��(zh��)�����^��\�L��֮���Ҳ�������ʹ���^�v�M����֮���Ҳ����D(zhu��n)���^�^�h(hu��n)�P�u֮���Ҳ��������������^�c����֮���Ҳ�������(f��)���䔵(sh��)�����w��һ;���������б������e�CȺ��������eǰ��֮δ�������������W(xu��)�ڳ�Ҏ(gu��)�����Q���Դ������֦�������Fʹ�ļs��٠���E�@��ͨ�����������������¹P�o���������Ԏ�o���f���������Ԕ�����Ȼ��֮����������(w��)�ԌW(xu��)����������܊֮�������������Q��(x��)����������ɓ�(j��)���ڽ�����ȡ��ָ�w������MΩ����ͨ�����������������{(di��o)�����������ʹġ���ՏV����������(x��)�q�̣��Ⱥ�������������ɢ�������v���½B��������Ч�e���ԇ�����ɣ���ꐔ�(sh��)�⣺

ֹ�硶����Փ�����������Sͥ��(j��ng)�����������|��˷��ٝ�������̫��������������mͤ�����������������ġ���˹����������������н^����Ҳ���������㡷�t�������������������ٝ���t������棻���Sͥ��(j��ng)���t����̓�o�������̫�����ֿv�M������������ߺ����mͤ���d��������˼����˽�T�]����������־�K����������^�昷��Ц�������ч@����MΩ�v������������O����֮�ࣻ�Y��o������˼���L֮�������m��Ŀ�����������л������h��������Ī���������w������(x��)�օ^(q��)������M֪�����������ȡ���L(f��ng)�}֮���������ꎑK���������֮���������ʧ����������������䌍������ԭ��������������w�գ�

���\��֮�������m�ɼ����������Ҏ(gu��)ģ���O(sh��)���Ō�Ŀǰ���������֮һ��������ʧ֮ǧ�ƈ֪���g(sh��)�����m�ɼ�ͨ�������IJ��������ֲ�����������\�ñM�ھ��죬Ҏ(gu��)���O���ؽ����������Ȼ���c�ǻ����������ȹP�t�������������������w�������q����֮�ģ��A(y��)���o�H�������Ҷ�֮Ŀ����Ҋȫţ�����L�к���������������(x��)���������˴��e�VҪ�����S����֮�������o�������֏ģ����������������vδ�F�ڱ��g(sh��)����ɘO����Ԅ������

��˼ͨ���t��������ٲ�����������W(xu��)��Ҏ(gu��)��������ϲ����١�˼�t�϶�����������W(xu��)���ٶ������������֮���ѣ��������r������rȻһ׃������O����ӡ�������W(xu��)�ֲ���������ƽ������֪ƽ����������(w��)�U�^�������U�^�������(f��)�wƽ�����������^δ����������Єt�^֮�������ͨ��������ͨ��֮�H���˕��������������ƣ�����ʮ֪�������������ʮ���ġ������������_(d��)���U֮�飬�w��(qu��n)׃֮�����������q�\����������Ӳ�ʧ��������rȻ���������Ա�����������

������܊֮���������ĩ��������������(d��ng)��˼�]ͨ��������־���ƽ�����������������L(f��ng)Ҏ(gu��)���h(yu��n)����Ӿ����£�Ī����Ŭ���������(bi��o)�ó��w���M�����ò�ٰ������������Ҹ���Ҳ�������������б�����������������������\�������ߌ��F�����������^���T�M֮;�������Ա������������������п�֮ͨ���������ൺ��������w�ЌW(xu��)���������δ�в��W(xu��)������Ҳ�������֮���������������ɡ�

Ȼ��Ϣ���������鲻һ�������է��?c��)��Ժ��w�����������ݶ����|�������Ӻ�ݣ���(n��i)���������������۴�鶖���������hâ����֮���о��������M֮���F�ơ��r�M����������첻�ܾ����ֲ��q������κ�δ�z���SȪ֮�B(t��i)����δ�����������Q��֮Մ����������������v����ͻ�˫I(xi��n)��������_��犏����������ڮ�(d��ng)��֮Ŀ�����Ō���֮������Ľ��(x��)֮݅��������������T�����

����δ�����������ƫ�ż�������Ѹ���������Ч�t�����������ߣ�����֮�C�����t������������p��֮���������������٣��������֮���������������t���Kˬ�^��֮������������ٲ������������^���������t���t��������n���p�����������e��������y�Լ�ͨ���ɡ�

��������w�����(w��)��ǚ��������Ǽȴ��ӣ����ٝ���֮�������q֦�ɷ�����������˪ѩ������������~�rï���c���ն�������������������ƫ����������w�٣��t����鶼��U�����ʯ��(d��ng)·���m�������I�������w�|(zh��)���ɡ��������Ӄ�(y��u)������ǚ⌢������Ʃ��������������������ƶ��o����������m��ƯƼ����ͽ��������������֪ƫ������������M���y������

�m�W(xu��)��һ�����������׃�ɶ��w���Ī���S�����������Ԟ��������|(zh��)ֱ�߄t���K���������������־o��������政�߱��ھ�����Ó����ʧ��Ҏ(gu��)�������������߂���ܛ�����������^���������������������ڜ������t���߽K����g������p���ߴ����������˹�Ԫ���֮ʿ������ƫ�����������

���ס�Ի�����^�����ģ��Բ�r׃������^��������������Ի���������������r��֮�������������ȡ�T��������������\��δ��������̝�����؊W����������֮�H�������ѿ��l(f��)���`�_����������ܰ�ͨ�c��֮�������������ʼ�K֮����������F�T�x���վ����`�����w���֮����������x�β��O�����������֮������������Е��o����������(sh��)����ʩ�������θ�������������c�R������������w���������һ�c��һ��֮Ҏ(gu��)�����һ���˽Kƪ֮��(zh��n)���`��������������Ͷ���ͬ������������t���Dz���㼲�������﷽����������������Ҏ(gu��)���ڷ��A�����^�K֮��ֱ���է�@է�ޣ����������������F׃�B(t��i)�ں��ˣ������{(di��o)�ڼ�����������o�g����������ѿ��t���Կɱ��˫I(xi��n)���oʧ��������`犏����й�����

Ʃ��{�������������˹��G��������S�����������|(zh��)ͬ�������αؿ��Q�D������������M���w����������~�@����������q�������������

���������֮���������˿�Փ�����£�����Ȫ֮����Ȼ���h�ڔ���������Z�^��֣����ۘЙC�����

��L�M˼�����������^����������r�Q�R�ߣ��m����ʾ������������������������Ŀ�������`ʧ�����������p����������Ҋ����������������������Ըߣ��p�����V����������˼�֮�Ծ|�~��������}֮�Թ�Ŀ�������t�t�߸��^�����^�������p��ĩ֮����������h�h��֮ʧ������q�ݺ�֮�ÂΣ����~��֮����������֪����֮Ϣ��������w�����������

����߲�և�p���Oꖲ�����������������b��ͨ����ʲ����ڶ�ĿҲ����ʹ���������������ӹ �@�����������������������R֪��^Ⱥ�����t��ல���Q�����������δ����Ҳ���������������}�������Թ����Ո���T���@��������������Ӱá�֪�c��֪Ҳ�����ʿ���ڲ�֪����������֪��������˲�֪Ҳ����������ֺ���������f��Ի����������֪��˷���������֪����������������ƣ�����ʿ���������Ц֮�����Ц֮�t�����Ԟ��Ҳ��������M�Ɉ�(zh��)���������x�������

�ԝhκ�с������Փ���߶��ӣ�����s���������lĿ�m�����������f�£��˲����ڼ����������ƈ�d���f���������o���ڌ��������ͽʹ���ߏ�����������I�����I����������ƪ������ֳɃɾ������乤���������Ի���V������ʹһ�Һ��M�����������Ҏ(gu��)ģ�������ĺ�֪������������^ʡ���}��ּ֮�������oȡ�������

�������ꌑӛ

�����������V�����Ľ��g��(n��i)��

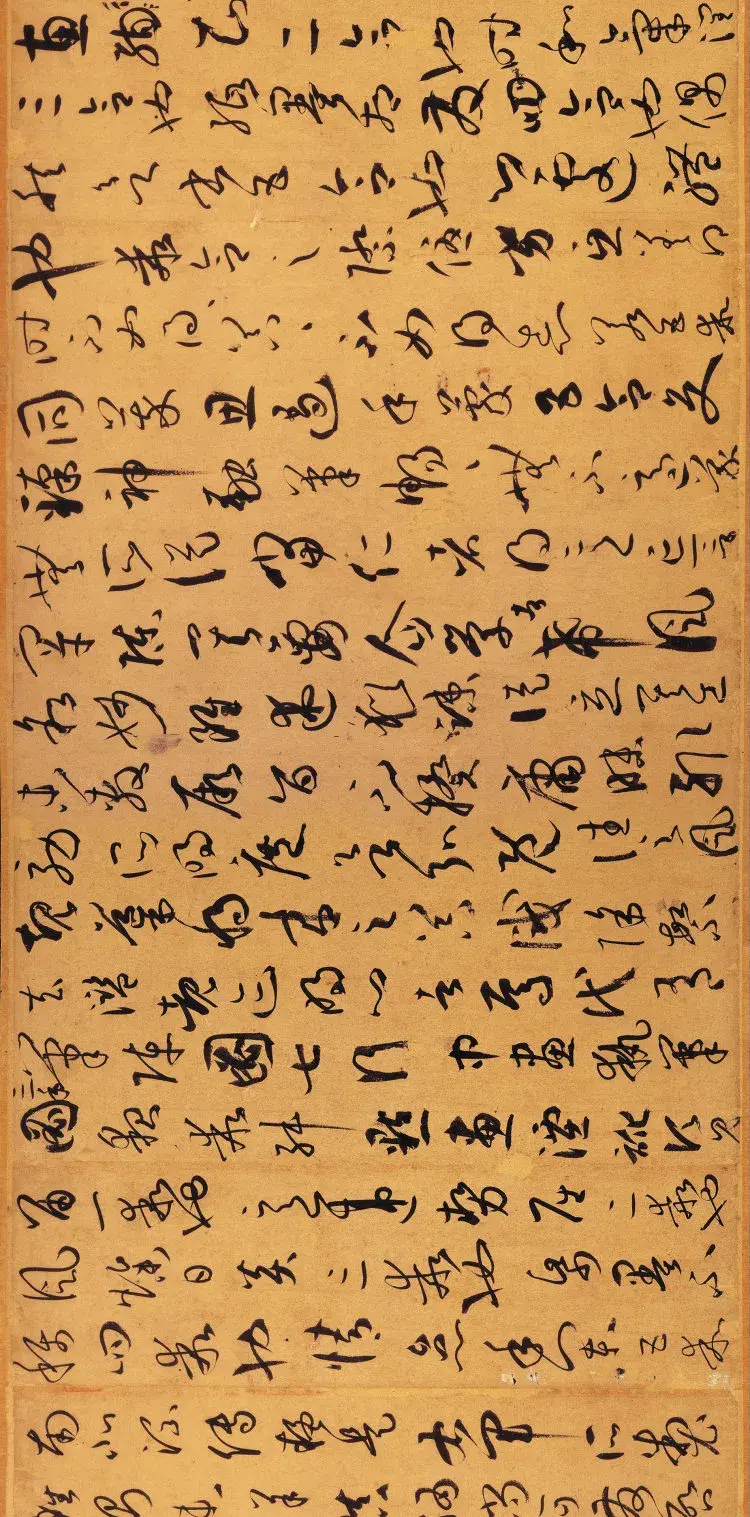

�Թ��ԁ����������L������������h����κ�r��������������y��o���͏�֥���^��ˇ���xĩ������֮�����I(xi��n)֮�ľ�������������֮�f���������о����ҕ������J(r��n)��������������֥�_����Ⱥ�^����������IJ�ֵ���^�p�������������f�������͏�֥��������֮����������I(xi��n)֮�^��������������֮���f�����ҵĕ����c������������֥���������c����Dz�����������������Գ��^���������c��֥�IJݕ��ȣ�����������������֥�����쾚�����R�،W(xu��)������ѳ�ˮ����Ⱦ���ˣ������Ҳ�¹����ǂ��̶������δ���s���^����������@�����e��֥�������J(r��n)��Խ�������˼���������������֮�����Č������L�����mȻ߀δ��ȫ���F(xi��n)ǰ�˷�Ҏ(gu��)������ܲ��ɼ�ͨ���N���w��Ҳ�o���ڕ�����������

�����uՓ���f�����@��λ���A�����ĕ������ɷQ���ϹŽ^��������ǽ��ˣ�������߀�Dz������ˣ����������������˵ĕ����L(f��ng)���|(zh��)����������˵ĕ������{(di��o)���������������Ȼ����������|(zh��)���L(f��ng)����ѭ�r���l(f��)չ���d������������ĸ��{(di��o)Ҳ�S����׃���ڸ��������mȻ���ֵĄ�(chu��ng)�����������ֻ�Ǟ�����һЩӛ�������������S���r���İl(f��)չ����������L(f��ng)Ҳ�������w�������ɴ���׃?y��u)鵭�������|(zh��)��׃?y��u)��A����������^��ǰ�߲�������(chu��ng)�������һ������l(f��)չ�ij�Ҏ(gu��)����������F�����������ڼ����^�Кv�����y(t��ng)���ֲ����x�r������������������(d��ng)���L(f��ng)�У��ֲ���ͬ���˵ı�����������^���IJ��c��(n��i)�|(zh��)���C������������Ǿ��ӵ��L(f��ng)�ȡ������α��e�����A���Čm��ȥס���˵Ķ�Ѩ��������ᾫ�µČ�݂������ԭʼ��ţ܇��������uՓ�����f�����I(xi��n)֮�ĕ���֮���Բ�����֮��������֮�IJ������������֥һ���������������J(r��n)���@���uՓ�����}��Ҫ̎����߀δ��Ԕ�M�f������ʼĩԭ����������팣���`������֥��ͨ���w����@���˵����L������֮�����֮�������^��֥�IJ��w��߀����������������������������L�ڲ��w�����mȻ����һ�w�Ĺ����Բ��������������֮�V����C��������ɱ���(y��u)���������Ŀ������˴��Ǹ��ж��L�������

�x�����ƌ��ߠ�������������pҕ���I(xi��n)֮�ĕ���������I(xi��n)֮����(j��ng)���Č���һ����ٛ�o�x�����Ԟ���һ������������������ϱ����������u�Z���˻�����I(xi��n)֮����������Թ�ޡ��x�������I(xi��n)֮��������X����ֱ��㸸�H����������������������(d��ng)Ȼ���^��������������x���f�������˵��uՓ�ɲ����@�Ӱ���������I(xi��n)֮�ִ������һ�������ﶮ������������I(xi��n)֮�mȻ���@�NԒ��(y��ng)���^ȥ������ԷQ���^���ĸ��H����@����̫�^���ˆᣡ�r��һ�������턓(chu��ng)�I(y��)������P������������(y��ng)ԓ��ĸͬ�r�õ��s�u���������һ�NТ�������Т��(j��ng)�����v������Ҋ��һ�l�Q����ĸ����������������J(r��n)�鲻������ܽ^�Mȥ���˂�֪�������I(xi��n)֮�ĹP�����^����֮�������mȻ���ԌW(xu��)��һЩҎ(gu��)�t��������䌍��δ�������H�ijɾ�ȫ�W(xu��)������������Λr�����������ڕ���������u���Ƴ�ҽ���������@�N˼�����R�W(xu��)��(x��)��ˇ���c�扦���^��ʲô�^(q��)�e�������д�����֮ȥ������������R��ǰ���ډ����}�֡��ߺ�I(xi��n)֮���IJ�������Լ������֣��J(r��n)�錑�ò��e��������֮�ؼ�Ҋ����@Ϣ���������R�ߕr���Ǻȵô����ˡ��������I(xi��n)֮�@�Ń�(n��i)�ĸе��ܑM�����ɴ˿�֪���������֮�ĕ����c���������֥�������ֻ�Ќ����Ͳ���ą^(q��)�e������������I(xi��n)֮�Ȳ�������֮������t�Ǻ��o�Ɇ����ˡ�

�������x���r�������ČW(xu��)���������w������͏�֥����Ʒ��������Ч��֮�c�I(xi��n)֮�ĕ���Ҏ(gu��)��������ֽ���˼������������E�[������D(zhu��n)˲�^ȥ��ʮ���꣬�mȻȱ����ľ���ֵĹ�����������δ�g���R�،W(xu��)����־�������

�^��P���Б�ᘴ�¶�Ƶ�׃������������ʯ���������������w�Fɢ�g��������������[�����@�r���w�B(t��i)��������U���Ě�ݣ��RΣ��(j��)���е��龰������е��ص�����Ʊ��w�����е��p�������s�����������P��(d��o)����ͬȪˮ��ע�����D�Pֱ�����ɽ����(w��n)������w��(x��)��������������������������Ⱥ�Dz����y���������տ�ĕ����ñȴ���Ȼ�γɵ�������^����ƺ��M��Q���������ܳɾ͵����о�������Ĵ_�Q�����ǻ��c���ɵ������Y(ji��)�ϣ�ʹ���ֺ��C�p�������Pī����̓������伈�����·���

��һ��֮��������P�h���׃���������һ�c֮��(n��i)�������ʹ��â�D�ۻ������������Ƀ�(y��u)���c��������ܰ����á������ȥ�����^���������ץ�o���^�ྚ��ֻ�ǿ�Փ�೬������Σ���������Լ���Ȼ���������������ŹP���w���S���ī���������������������ġЧ����������Ҳδ�����\�PҎ(gu��)�����߀���댑��ʮ������M���O���և�����

������������(w��)�������ڸ��������B(y��ng)����P���fԊ�x�˞顰С���������Љ�־���˲���ֻ���@һ�У��Λr����˼���ùP��������Ҫ������]�ڕ����������

ȫ��؞ע������ˣ��ɘ�(bi��o)�����[��������������b��឵��ˣ����w�����в�������Ȥ�������@Щ�����ȵ��ϕ����������P�Y���Ĺ������������������ɰ�����g(sh��)����ͬ�չ���ʹ�����������׃���o�Fһ�����������������۠t�T呙C�ߴ��@��ˇ�ǘӣ��箐��������������܉����p��ζ�֕��w�B(t��i)����퍚�ݵĶ�N׃��������̽��������������ԏ��еõ������D(zhu��n)�Q�c��ꐳ��µ�����W�ء�����Փ���µ��������������ǰ�˵���������������������b�p��������������ܵõ���(n��i)���ľ��A�������(j��ng)�x�c���������ܞ�һ�w���t�º�ͨ�_(d��)��Ȼ���Լ����������ӛ����˵�˼�뾫�A���Լ����Լ��������������y�����f��ͽ�ڟo��Ć��������

�|�x������������������Ѭ��Ӱ���������������x���������ۧ����������ɣ������ˮƽ?j��ng)]�бM�_(d��)����ĵز�����Ҳ�Ѿ���һ������º��L(f��ng)�����������x�x��Խ�h(yu��n)������ˇ�g(sh��)������˥����������� ����Փ�����֪����ҲäĿ�Q힣��õ�һЩƤëҲȥ���`Ч������������ڹŽ���^�����������y���|(zh��)ԃ������ijЩ���m�����I(l��ng)���������������ؿڼ�Մ����ʹ�W(xu��)����ãȻ�o�ģ�����Ҫ�I(l��ng)�������ֻҊ���˳ɹ���Ư������s�������˼ҳɹ���ԭ�����˞����սY(ji��)��(g��u)�ֲ��M�r��������������x��Ҏ(gu��)�������h(yu��n)���Rġ����y����������������(x��)���w�Իy�������܉�\���˽�ݕ��P���������ʹ��Զ��ÿ������t������������ƫª������x��Ҏ(gu��)����������֪�������������ͨ�q��ͬһԴȪ�γɵĸ��}֧����������D(zhu��n)�۵ļ���������һ�w���Ϸ���������֦�l�����

Մ����(y��ng)׃�r���������Е�����Ҫ�������������}���ʯ�������(d��ng)�����x��������ݕ�����������ĹP�����������ʧȥҎ(gu��)�����ȣ����������ͨ������������Ǿ��y�ԷQ���Ʒ��������c���M�����w�����ʹ�D(zhu��n)���F(xi��n)��У��ݕ����c���@¶���`���������ʹ�D(zhu��n)��(g��u)�����w��������ݕ��ò���ʹ�D(zhu��n)�P������㌑���ɘ��ӣ������Ƿȱ�c������������Կ�ӛ�����o��������ɷN���w�ΑB(t��i)�˴˲�ͬ������Ҏ(gu��)�t�s�Ǵ�����ͨ����������ԣ��W(xu��)����߀Ҫ��ͨ�����С����؞�h�`���������²������ȡ�w�ס������@Щ����������һ�cҲ������������Ǿ����c��Խ���L(f��ng)�״���ͬ�y�Ի�ͨ�������ˡ�

���ڿ������Q������������s�߲�ʥ�ď�֥���������ڌ���һ�T���w���������_(d��)���o�c���ȵľ��ء���֥�����Ì����������������IJ��w��������c�����������c������m���Բ�Ҋ�L�������������s�вݕ��P�{(di��o)���ŵĚ�ݡ��Դ��Ժ��������ܼ�����ݶ��w����������������Ʒ���_(d��)����������ˮƽ��Ҳ�Ͳ��������������Č��������������������`��������ݺ��²�������������ø��Զ���׃�����������Ա��F(xi��n)��������Ҳ�������c��������ί��Aͨ�����`���Ҫ���ɇ�(y��n)���������F�ڕ��_(d��)���ţ��²݄�(w��)�s���������Ȼ���ԇ�(y��n)֔(j��n)?sh��)��L(f��ng)��ʹ��C����������������ʹ��؝������Կݝ��ĹP�{(di��o)ʹ��Ž�������e�đB(t��i)��ʹ����š��@����һ���̶������������_(d��)���ߵ����ԣ���l(f��)��ϲŭ������������ùP��p�صIJ�ͬ�L(f��ng)��������Ĺŵ�����һ�ӵ�����������ىѵ����겻��׃���ĕ����⾳���һ�����S�r���Ա�¶���������ǰ������������T����������������еĊW���أ�

������ͬһ���r�������������к��c���ϣ���Ҳ���ǵÄݲ��Ä�������ֲ���ֵą^(q��)�e�������@�c���ˮ�(d��ng)�r������˼�w�����h(hu��n)���H���P(gu��n)ϵ����������τt�����h������������τt�������������������f�侉�ɣ�������N��r�������䐂���������(w��)�e�o��һ�ϣ����˶������������֪���������������r��غ�������������˞����ϣ���ī�������ӳ�l(f��)���ĺϣ�żȻ�d�������`��������������������c���෴�����������������s��(w��)�p���һ���ϣ��`����Ը���������ݞ�����������������L(f��ng)��������ן�␞�������������ī���f(xi��)����������Q�֞��IJ��������������ƣ�v������������岻���������c������������������F(xi��n)��(y��u)�Ӳ�e�ܴ����������r�m�˲��繤�ߑ�(y��ng)��������õ��õĹ��߲����敳��������������N����ͬ�r�۔n���͕�˼·�]������\�P�¶���������һ�R���������t�����齻�ڣ��P�{(di��o)���_(d��)����������r�o�����m��������rãȻ�o������Е��������ˣ������ǵ����������������Ը�����v��Ҫ�I(l��ng)���������W(xu��)������ÿÿĽ��ǰ��ԃ��W��������m����һЩ��������ª����������M����������y��Ҫּ������������Ҳ�������ƽӹ��Ҋ���������֪��ȫ�Pؕ�I(xi��n)���������ܹ��������L(f��ng)��Ҏ(gu��)�t�����_��(d��o)��W(xu��)�ߵ�֪�R�������������ȥ�����s�E����ʹ��Ҋ��Փ���������I(l��ng)��������

���������ġ��PꇈD���������������g�������N��(zh��)�P���քݣ��D���������������և�`���Ҋ���ϱ�����������һ���J(r��n)��������֮�����������mȻδ�ܱ�����?zh��n)Σ���߀���Ԇ��l(f��)���W(xu��)��ͯ������Ȼ��һ�����մ������Ҳ�Ͳ��ؾ�䛡����������T�ҵ�Փ��������������A��������Ī���ı��������L�ΑB(t��i)����U��������(n��i)�����������ҵ���������ȡ�@�N�������

�������x���m�кܸ����������������E����������ֻ��̓�dʷ�ԣ�������Ҳ��һ���䷶�������H�H�ڕ����Ͽ�����������������������Ŷ��ԁ���ʒ�����������֮ǰ���@�����L��������������������m(x��)�������������е������������(d��ng)�r��ؓ(f��)ʢ������������������������������Әsҫ��Ҳ�е������������ǰ�{���@�յ�λ����������r����������֮������Ҳ�����������߀��ijЩ��Ʒ�Ӡ��x�����������ʧ����ʣ�µ��౻��ُ�ز،��M�����żȻ�����b�p�C����Ҳֻ��һ�[���^������֮��(y��u)�ӻ��s��������y���Зl���ɵ��b�e������������е���͓P����(d��ng)�r���z�E�������������o횸��˰��H�uՓ�����Ȼ���ֱ����(y��u)�ӵ��������P(gu��n)�ڡ���������ʼ�������������ݵ��@�r�������������w�����d����ȻԴ���ش����������Ɂ��Ѻܾ��h(yu��n)����vʷ���\�ÏV���������^�ش��������������Ž�r����ͬ���|(zh��)��Ĺ��ĺ������Ľ��w����������������Ѳ������ã�Ҳ����ȥ���f����߀������(j��)���������ߡ����������¶��������Q�����������ݵ����(chu��ng)���������w��ֻ�Ǻ�����ġ�����ΑB(t��i)�����?q��)��?d��ng)�r�ġ����𡱣��mȻ�P������������ȱ������������ַǕ���Ҏ(gu��)��������Ҳ�Ͳ�Ԕ��(x��)Փ�����������������������֮���c�Ӿ��P��Փ��ʮ�£����o��ª�������Փ�������������������������Z����������Ԕ������ּȤ���^������֮����Ʒ����������֮�¸����أ��Ś�M��������¸��{(di��o)���£��~�僞(y��u)���������u��Ȼ������������Դ�����������������һ�����������Մһ�������������ʹ�}��֮�r�������߀��ע�ع�Ӗ(x��n)�����M���ڂ��ڼҽ����ӌO���Õr�����ָ��(d��o)����Ҏ(gu��)���������У���Ȼ�Dʧ�·��������һ����˵ز��������f������c��֥��ͬ�W(xu��)���@���ӻ��Q�o����������ָ���ǖ|�hĩ�ڵď�֥���������r����ȫ�������DZض�����ͬ���Ė|�x���������ʷ���Ϟ�κ��oӛ�d����˕��ȷǕ���Ҏ(gu��)����������ַǽ�(j��ng)�����������(y��ng)��(d��ng)���Ԓ������Еr�����������������y�����Z�Ա��_(d��)�����������܉����Z�Ԕ��f��������ֲ����ùPī���ϰ�����ֻ�ܴ��Եؕ����Π������������¼o(j��)Ҫ�����ϣ���������е������I(l��ng)������ľ�������������δ��Ԕ�M֮̎��ֻ���д������a�����������

�f�f��(zh��)���ʹ������������D(zhu��n)�ĵ����c������������˽���������܉��I(l��ng)��(zh��)�����fָ���(zh��)�P����\�L��һIJ�ͬ��ʹ���������vʹ�h�\�P�пv�Mչ�sһą^(q��)�e���D(zhu��n)���������ָ����ʹ�D(zhu��n)�����ۻحh(hu��n)һĹP�����������������������c����Ҿ��һ�Ҏ(gu��)�t�����������ϸ����ڕ�؞ͨ�������(f��)��һ;���������_�б������L���������e�C���T�ɾ��ָ��ǰ�����Ҳ���֮̎����������l(f��)��W(xu��)�������_��Ҏ(gu��)���������̽����Դ����������������������M���������o�����������Փ�������������l��������������\�@�������醺����t�����������¹P형��o���ٜ����

������Щ��Մ��Փ��Ԏ�~���f����Ͳ��DZ�ƪ��Ҫ�f���ˡ�Ȼ��Ҫ���������������W(xu��)������������������������������������֮�ĕ��E���������ٝ�u�W(xu��)��(x��)�����������Ч�����ڎ����������Ы@����͕����ķ������������֮�������Hͨ������������������Ȥ���У��P����C���������ġ�ص���һ���һ��������������(x��)����һ���һ����������֮ǰ����������E������ɢ���zʧ�������ֻ����һ�˵Ĵ����������������@�y���������C�ԇՄ���о�����������Ҫ�ؔ��f���c��ֻ��������Փ�����Sͥ��(j��ng)�����|��˷��ٝ����̫���𡷡��mͤ���������ġ������������������������������������Е�����ѷ�������������Փ���r���鲻�敳������Бn���������|��˷��ٝ���r�⾳�������������x����������Sͥ��(j��ng)���r�����䐂������̓�����������̫���𡷕r���ʎ��������������ۣ��f���mͤ�d������r�������t���ؑѱ��ţ���Ȥ�hȻ�������IJ��ٳ�ɽ�������������փ�(n��i)����������־�ݑK����������^�c�Қg���rЦ�����Ա����A�V�����r�@Ϣ�l(f��)�������������M��־������֮�r��ʼ������;��Ę��������������Y�G֮�H���ŕ�˼���A�����~��������mȻ��Ҋ��������������������(n��i)���ԁy�y���hՓ���`��������˟o���㏊���w���������^(q��)�փ�(y��u)�ӹ����R��(x��)�����M֪��Ȥ�и��ڼ��ӣ���Ȼͨ�^�Z�Ա�¶�����l(f��)���c��Ԋ��(j��ng)�������o��ͬ�ӵ�ּȤ��ꖹ����ĕr���X���đ��敳�����������K���r�е���w������������@Щ���Ǿ��ڴ���Ȼ�ĕr��׃�������ǷN�`�������������ȱ��x���ҵ���Ը��Ҳ�c���鲻�����������ĕ���ԭ�����f������ʲô���w�����

���\�P�ķ������mȻ�����Լ��������������������Ҏ(gu��)ģ���֣��_����ǰ�İ���Ҫ��(w��)�����һ�P�H��һ���������ˇ�g(sh��)Ч���Ϳ�����ȥǧ������������������E�[���������T����ͨ���������IJ����侫��������ֲ������졣�����\�P�_(d��)������̶��������Ҏ(gu��)�ر��ܲؽ��������������Ȼ���Կv�M������������ȹP��������t��������������P���h�����w�ˡ���ɣ������ؔ�������ɾ�����Ӌ���ܵ���������˼�I�����ڸ������������Ҷ���ţ����֪��������õ�������������Ҳ�͛]��ţ��������АۺÕ����ߣ�������W(xu��)����ұ㺆���e���йP�Y(ji��)�w��Ҫ�I(l��ng)�������������ü������������˟o�����I(l��ng)������ĬȻ�õ�ּ����������ʹ߀������ȫ�I(l��ng)�Ը������L�����Ҳ�����_(d��)����̽����������Ԅ�����

�f������˼���������I(l��ng)��������t�������겻���������������Ҫ�Ǐ��^�_ʼ������W(xu��)��һ��Ҏ(gu��)��������t�����˲��������ꡣ�о�̽�������o(j��)Խ��Խ�ܵ��侫����R��(x��)���W(xu��)������o(j��)���p���Зl���Mȡ��������Mȡ��ֹ������횽�(j��ng)�����r�ڣ�ÿ���r�ڶ����a(ch��n)����Ҫ��׃�������ʹ��ˇ�_(d��)���O�߾����������������W(xu��)���в��֕r�������Ҫ������wƽ��(w��n)��������������ƽ���ķ��t֮��������c��Ҫ���΄ݵ��U�^��������쾚���U�^�ĹP�������������v��ƽ��(c��)�����Ҏ(gu��)�ɡ����ڿ��f߀δ�_(d��)��ƽ��������ڄt���U�^�^�^�����ڲ����������F(xi��n)ƽ�������������ˇ�g(sh��)�����ϳ��A�������Ҳ�M������r�ڡ��������f���˵���ʮ�q���ܶ�������������������ʮ�qʼ���S���������������ֻ�����귽������ƽ���c�U�^������������w����׃���ĵ������������ԣ����¿��]��ȫ�����Є�������Ų���ʧ��(d��ng)��������պÕr�C���fԒ���������������������

����֮�ľ�������������������������@�r˼�]ͨ�_(d��)������־�����ƽ�o����ƫ�����腖����������L(f��ng)�����h(yu��n)���ԫI(xi��n)֮�Ժ�������Ī������������Ą����ݣ����(bi��o)���������������[�����w��������ǵ����ñȲ���ǰ��������������ȤҲ�����⡣�����pҕ�Լ���īƷ���������˿�ҫ�Լ��ĕ�����ϲ�g�Կ���ˌ���ȱ���^�m(x��)�ڊ^�ľ������^�Mȡ֮·������J(r��n)���Լ����е��˿��������ǰ������������_(d��)���ɹ���Ŀ��(bi��o)�������_���@�Ӱ����ֻ�ЌW(xu��)��δ�������в��W(xu��)�͕��ɹ��������^��һ�¬F(xi��n)����r�������������@����������Ȼ�����w��׃���ж�������������F(xi��n)�Ը����Ҳ��һ�������������c��ͱ��s����һ�w���֕����t���c���ٵ��w�ƶ���չ����е���Ӻ�ݣ���(n��i)���������е����۽��e����¶�hâ����^��r��(w��)��(x��)���ġ�M�r�F���������������ġ�M��������������^�첻�ܾ���(x��)�����ֲ���Ȼ��ɢ�������g���y��Ҏ(gu��)������ǾͲ����ܱ��F(xi��n)���~�SȪ�Y���h���L(f��ng)�ˣ��s�� �������^���ǷN���\��ª���uՓ�����������vȻ��ʹ���H����֮��������I(xi��n)֮���ֶ��������_����������֥���Z�ԣ�Ҳ�������w��(d��ng)���˂����۾��������ס���W(xu��)�ߵĿ����������������������������䑪(y��ng)ԓ�����b�e��

��Щ�˲������йP��������������Ƭ����ż������ߓ]�\����Ѹ������ֹ���Ч���t�ء�Ҫ֪����������ٵĹP�������DZ��F(xi��n)���~�h�ݵ��P(gu��n)�I�����t���ĹP��������t�����p�ĕ����������������ٶ��t���Ќ��_(d��)���C�ͱ����ľ��������������������K��ʧȥ���ӕ���֮�����������ٲ��٣���������������йP�t�g߀һζ������������M�ܷQ�����p�ĕ������������йP�����ľ����e�c�ַ���������������y�������t�ټ�ʩ����������m�˵�������

������ʹ����֮�P�w�{�߂�����һ��Ҫ��������ǚ���������ǚ����������߀��ں��لňA�������|(zh��)���@�ͺñ�֦�ɷ��ܵĘ�ľ�������(j��ng)�^˪ѩ�����͕��@�����ӈ�ͦ���r�G��ï�Ļ��~����g�c��ѩ�t����ӳ����Ȼ���Ӌ��G����������ֵĹ���ƫ�࣬�������|(zh��)ƫ��������������ľ���O(sh��)���UҪ̎����ʯ̎��·�Į�(d��ng)���������mȻȱ�����ģ��w�|(zh��)�s߀���������������ռ�Ӄ�(y��u)���������ô�ǚ�͕���������ͬ�ٻ����������Ӣ�����������@���������o���У�����տ�{(l��n)�����hʎ�ĸ�Ƽ���ͽ�������]�и������ɴ˿�֪����ƫ��һ���^�������������������M�ƾ��y����ˡ�

��ʹ�ڎ��W(xu��)��(x��)ͬһ�ҕ�������Ҳ����׃�ɶ�N���wò��Ī���S�����˂����c�ۺ�������@ʾ�����N��ͬ���L(f��ng)��������鹢ֱ������������݄�ͦƽֱ��ȱ�������Ը���������P�h���ζ����A��������Ԕ����������ùP�^�ھ�������������ʎ���������������xҎ(gu��)������������Ԝ�����������ë�����ھdܛ��Ƣ�⼱�������������¹P�t���ʼ��ȣ����Զ��ɵ�������t�����������������t���ص��������K�������t�g���p���������������������Ġ�������Ӱ�����@Щ����ƫ�֪��ص��ˣ������һ�����������xҎ(gu��)�������������

����(j��ng)�����f�����^�������������Բ�֪��Ȼ�r���׃������˽��������ķN�N�������Á��̻�������������������Λr��������̎�������ȡ�����˱�������ʹ�P���\��߀����������������ЊW��֮̎Ҳδ����������횽�(j��ng)�^����(f��)���`����l(f��)��e�۽�(j��ng)�������`�����������ָʹ����֮�P����W(xu��)��횶���ʹ�c�����w�F(xi��n)��Ȥ������ȫ���о���P���h��ԭ�����ں��x����������������������۲ݕ�����`�������������w��������������������������w�ͮ�(d��ng)Ȼ���в�ͬ�����ð��������������������������Ҳ���d���o�F�����

���Ѷ����P���[��һ��������������Π(y��ng)������ͬ���ׂ��c����һ�K��������w�B(t��i)Ҳ��(y��ng)���Ѕ^(q��)�e������ĵ�һ�c��ȫ�ֵĶ��·������_ƪ�ĵ�һ������ȫ���O(sh��)����(zh��n)�t��������P��������չ�ֲ���ַ��������Y(ji��)�w�˴˺��C�ֲ���ȫһ�£����P���е��t����������߹P�����ڻ��٣���P���g�Н������ī��ʹ���ݝ���������Ҏ(gu��)����A�m����������^�K������ֱ���ˣ�ʹ�h��¶��������������\����������ֹ�������O�M���w�ΑB(t��i)׃���ڹP�ˣ��ں����߸������{(di��o)�ڼ��������������(y��ng)�����o�����������@�ӣ���Ȼ���Ա��x��֮������I(xi��n)֮�ķ��t����ʧ�`��������`�������������֥��Ҏ(gu��)���Եù�������������{��������@��λŮ�ӣ���ò�M�ܲ�ͬ�����s���dz�����������S��֮���c����֮��@�ɼ�������������|(zh��)�m�����s���O�����F������

�α�ȥ����Q�讋����ʹ��Ȼ���w����dɫ������Ƶ����~�������C�����ã��ֺα�Ҫ��ϧ���@����������������(j��ng) ���^�@�N�f����������������������һ����ò��Ů�ӣ��ſ����hՓ��Ů����õ�����Ȫ���������܉��uՓ�����������h������Ԓ�f��̫�^��������������H�����`���˂��U�l(f��)�hՓ��˼·������������ȫ����˼�����������Ԟ錑�ĺܲ��e��������������Q��Ҋ�R������������ó�������Ո��������������nj����þ�������������������ô����������������ñ��^��ģ�����ٝ�@�������������挦��Ҋ����Ʒ���������ֱܷ�����еă�(y��u)������H�{����Ϥ�l�����ˣ����b���R�e�Ę����u�fһͨ�����еľ������g���λ���������S����h�I�S�����������þc�������������}�Ϲ�����Ŀ�������Y(ji��)��̖�Q��Ҋ�R�������������׃�˿�����������Щ������������Ҳ�S����������ٝ�p�P�{(di��o)��������������Մ��������ʧ�`������ݺ��ǘ�ϲ�Â�Ʒ�������ͬ�~����������һ������������ǿ�֪�������������Ҳ��ُ��࣬�_���е����ġ��Dz��ߣ������ٲ����b�p�o�`����������������E�R������e�������ԭ�����������������֪���W(xu��)�ͱ�e������������������ڌ����Ķ�Ŀ������

��ʹ�õ��ٲı����M���ş��ˣ� ��ƽӹ����Ҳ������l(f��)���������@Ϣ������ǧ���R���P���У��o�R����Ҳ�ɿ������c���R��ͬ�����ô���߾Ͳ�ֵ�÷Qٝ������Ҳ����Ƴ������������������֮���u���ϋD�}���������ϋD�������Թ��������Ո���������һ���T���@������֮�ڰ������}����������丸�H�ε���ʹ���ӰÐ�����������@�f���������c�������������һ�Ӱ�������һ����������ڲ��˽��Լ����������ܵ�ί�������˽��Լ���������@����չ����˼Ҳ��˽⣬�@����ʲô��ֵ������������f���f�����峿�����������t���ľ����������֪��һ���ж��L�������������������Q���s��������֪��һ�����ļ����������������f�����o֪�R���� �f�v�������ʧ��Ц������������ЦҲ�Ͳ����ԷQ����ˡ��������ô������������ı�ѩ�������ȥָ؟(z��)�ļ����x�Ӳ�֪�������ء�

�ԝh������κ�ԁ���Փ���������˺ܶ������ÉĻ��s���lĿ���������������؏�(f��)ǰ���^�c�������o�����a�������������p���턓(chu��ng)���f������Ҳ�o�����ڌ�����ʹ�����ĸ��ӷ��������ȱ©����Ȼȱ©���F(xi��n)����������ƪ��������ɾ����������e������������顶���V�����ڴ���һ�������������֮����Ҏ(gu��)�t�푪(y��ng)�������߀���ĺ�֪����������������������������Լ��K�����w�}���ط����������Dz�ٝ�ɵ�������

�������꣨��Ԫ687�꣩��ӛ��

�@ƪ��ǧ�߰��ֵČO�^ͥ�ġ����V���ͻʹ�Փ��������(n��i)�ݏV���긻���漰�Ї����W(xu��)������Ҫ�����������Ҋ�⾫�٪���������ʾ���˕���ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)���S����ҪҎ(gu��)����������Ķ��ɞ��҇��Ŵ�������Փʷ��һ��������̱����|(zh��)����������(bi��o)־���Ї����W(xu��)�İl(f��)չ�M����һ�����¶��x�͵��A����� ����ˇ�g(sh��)�ĸ�������ڣ�����ˇ�g(sh��)�ı��|(zh��)������ʲô������@���Ї����W(xu��)���������c���X�ı��F(xi��n)�������O�^ͥ��Ҫ����Փؕ�I(xi��n)�����������ڡ����V����һ��؞֮��������Ї�������"����"���|(zh��)���˿ƌW(xu��)���r���Ľ����c����(f��)�������Փ��������������U�����������`������������¸��w������ͬ�����������M�����������ˇ�g(sh��)�r�f��"Ȼ��C֮���L(f��ng)��������֮�����������֮�Կ݄ţ���֮���e�������ʿ��_(d��)������������䰧�����������֮�⹝(ji��)��ǧ����Ȼ�������w�ω�֮���r�����g������"�����f���������˸��w��������֮���������߀Ҫ��"�C"�c"��"�������"��"�c"��"�ȸ��Nˇ�g(sh��)�ֶ������ʹ���ֵĕ�������"�L(f��ng)��"�c"����"���"�݄�"�c"�e��"�ȶ�N�෴��ɵ�ꖄ��c���֮���������������A��ˇ�g(sh��)�ľ��磻ֻ���M�����@�Nˇ�g(sh��)�ľ��磬���܌��F(xi��n)����"�_(d��)����������������䰧��"����K�������������ƷҲ���ܾ���"ǧ����Ȼ"��"���g��핣�����һ���в�ͬ�r�ڵ�����ڕ�����핿̿�Ҋ��"���L�h(yu��n)����Ч��������"�_(d��)���������������䰧��"�����DZ��_(d��)�����w�F(xi��n)���ߵĂ����c�����������������_(d��)����������@��O�^ͥһ�Z�����˕���ˇ�g(sh��)�ĸ��������@�����ش����x��������--�@һ�Ї����W(xu��)�ĸ������}���ڌO�^ͥ��ǰ�������ֻ�Ж|�h���ߡ��PՓ�����U��������(chu��ng)���đB(t��i)�r�ᵽ"������ɢ�ѱ�"����Լ����R��ɮ�P��ٝ�����U������w�F(xi��n)"���"�r�ᵽ"�����_(d��)��"֮�⣬���o��Փ��������]���˰���ҕ�������(chu��ng)���ĸ������O�Ͼ�����ĵ������һ�ҊѪ�ؽ�ʾ���˕����@�T���F(xi��n)���`��ˇ�g(sh��)�����B������@�Ƕ�ô�y�ܿ��F���O�^ͥ�����V�����H���Ї�����ʷ��һƪ���r���ĕ���Փ��������߀�Dzݕ�ˇ�g(sh��)ʷ�ϵĽ�(j��ng)��֮�����Ǖ���ˇ�g(sh��)�c���W(xu��)��Փ��¡�ĺ��֮��������